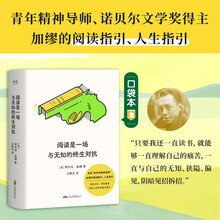

《这就是纽约》是二十世纪最伟大的美国随笔作家、《夏洛的网》作者散文代表作

他的风格就是《纽约客》的风格

E. B. 怀特是一位伟大的文体家,一位超绝的文体家,他的文学风格之纯净,在我们的语言中较之任何人都不遑多让。它是独特的、口语化的、清晰的、自然的、完全美国式的,极美的,他的人长生不老,他的文字超越时空。

——《纽约客》前总编威廉·肖恩

“E.B.怀特随笔”由作者本人选定,囊括了这位最伟大的随笔作家最重要的随笔作品,中文版分为两卷出版,第一卷名曰:《这就是纽约》。其中《这就是纽约》系怀特最为知名的随笔作品之一,1948年,《假日》杂志上全文刊登了这篇散文,此后不久,又出了单行本。2001年,经历了9.11之后的美国人再度翻开了《这就是纽约》,发现五十三年前他们根本没有读懂这些铅灰色的预言:“纽约最微妙的变化,人人嘴上不讲,但人人心里明白。这座城市,在它漫长历史上,第一次有了毁灭的可能。只须一小队形同人字雁群的飞机,旋即就能终结曼哈顿岛的狂想,让它的塔楼燃起大火,摧毁桥梁,将地下通道变成毒气室,将数百万人化为灰烬。死灭的暗示是当下纽约生活的一部分:头顶喷气式飞机呼啸而过,报刊上的头条新闻时时传递噩耗。”

展开

一千八百篇长长短短的文章,是安迪留在《纽约客》里的遗产,也是人们把他形容成“《纽约客》之同义词”的量化依据。

安迪(怀特的妮称,下同)本科毕业是在1921年,其后四年大概是他一辈子过得最郁闷的时期。当时他晚上与父母同住,白天乘火车到纽约曼哈顿一个广告公司担任文案。奔涌的文思不得不收敛成一股色泽可疑的细流,以某种饮料、某块香皂的名义一点点渗出来——这份职业对于安迪的天性,委实是种惨淡的消磨。

1925年的某一天,火车站里出现了《纽约客》创刊号,将安迪上下班的路,蓦然间照亮了一片。“我被这新生的杂志吸引住了,这并非因为它如何尽善尽美,而是因为杂志上有好多栏目既短小又轻松,有时候还很幽默。我就是这种乐意炮制短文的写作者,于是立马就寄上了自己的讽刺小品和诗歌。”4月11日,署名E.B.W的短文《向前一步》(A step forward)发表在《纽约客》上,通篇模拟职业广告人的口气描写春天,比如:“本季每一只歌雀都被赋予了著名的‘春之声’。在它们的胸前可以找到醒目的白色商标……”

《向前一步》引领着安迪跨出了通往《纽约客》的第一步,此后便是凯瑟琳、罗斯、瑟伯轮番登场。因了这本杂志,他遇上了这些人;又因了这些人,哪怕他与杂志之间的距离时远时近,却从来没有真正分开过。若编个简单的年谱,大致如下:1927—1937,全职编辑,“且评且注”等栏目最主要的匿名供稿者;1937—1943,携妻暂别,但仍断断续续地为杂志撰稿,凯瑟琳则采取远程工作的方式,继续担任该杂志的小说编辑;1943年,为了解决二战后期杂志社的“人荒”,怀特夫妇双双应邀而归;14年后,尽管读者还是常常可以在杂志上看到他的文字,但年近六旬的安 迪终于决定解甲归田,从此定居缅因州。

一千八百篇长长短短的文章(其中相当数量是匿名发表),是安迪留在《纽约客》里的遗产,也是人们把他形容成“《纽约客》之同义词”的量化依据。比数量更重要的,是这些文章,从各个层面铸成了《纽约客》绵延至今的风骨:在政治倾向上,既是“正确”(民主,自由,战后积极倡导建立联合国)的,又从来不缺少温和的质疑(反种族隔离,反麦卡锡主义,对“美国梦”和全球化进程始终抱有本能的警觉);在趣味上,牢牢占据着由“低眉”(low-browed)向“高眉”(high-browed)渐变的光谱上居中偏“高”的位置;在语法上,为本来底气不足的美式英语提供了文雅而纯正的范本;在文风上,幽默,简洁,轻而不飘,重而无痕——是那种让知识分子一看就想学,一学又多半会气馁的风格。在这些文章里,安迪身上的“城市性”始终占据上风,他像关注天气一般关注时事,对周遭的一切既热诚投入又微笑旁观,他的自嘲永远让读者在拍案叫绝的同时产生某种忧伤的冲动,恨不能给他一个结结实实的拥抱。比如这一句:“有时,在写到自己——其实无论是谁,惟有‘自己’才是真正烂熟于胸的话题——的时候,我冷不丁会感到一阵妙不可言的刺激,仿佛把我的手指搁到了一小粒真理的胶囊上,一用力,那胶囊便轻轻地发出一记道德的尖叫,好滑稽的声音啊。”

在安迪的写作生涯里,哈洛德?罗斯的影响举足轻重,应该也是来自内心的一阵飓风吧,推动着罗斯将《纽约客》的文风标杆,精确地定位在安迪的身上。如果你把《罗斯书信集》和安迪的文字放在一起读,会很难解释,前者如此粗率奔放,怎么竟会迷恋上后者的雅致内敛。总之,根据当时的杂志同仁回忆,在罗斯的心目中,只有安迪写的文章才是“恰到好处”的。这道由罗斯在有生之年不断强化的准则,即便到了七○年代之后仍然左右着杂志的方向。《纽约客》员工、著名影评作家宝琳?凯尔(Pauline Kael)在出道头几年郁郁不得志,事后她找到了症结所在:“E.B.怀特在肖恩(罗斯之后的继任主编)眼里,是现代写作的楷模。可是,没有哪个人的文风比我更不像E.B.怀特了。”

“安迪奏响了罗斯梦寐以求的那个音符。”说这话的人是编辑/作家/漫画家詹姆斯?瑟伯(James Thurber)。在《纽约客》的历史上,他是为数不多的有资格与安迪比肩而论的人。瑟伯的性情不如安迪那么含蓄,在对外界谈论起罗斯时也常有不逊之言。不过,这两位至少有一个共同点——他们都那么喜欢安迪。事实上,小到《纽约客》杂志,大到整个美国文化圈,表达对E.B.怀特的尊敬与热爱,似乎始终是一件安全的事。在讴歌安迪的交响合唱中,瑟伯本人也贡献了一句名言:“谁都写不出一个E.B.怀特笔下的句子来。”(No one can write a sentence like E.B.White.)

(节选自《〈纽约客〉的同义词——关于E.B.怀特的札记》,作者黄昱宁)

评论

如同宪法第一修正案一样,E?B?怀特的原则与风范长存

——《纽约时报》一九八五年十月四日讣告

站在E. B. 怀特身边,你会受到一个人极度谦逊态度的某种感染,说话也不禁踌躇,只想接近他的表达方式,免得言过其实……一次,我冲出《纽约客》办公室的一扇门,猛力撞开另一侧的障碍物。怀特正匆匆走下大厅,茫然停住了脚步。我深恐自己伤害了这位脆弱的圣人,这位《纽约客》传奇的活生生的见证,他想必看到我的表情,凑趣地死人般倒下,省去了我的尴尬。

——约翰?厄普代克《我所见的作家》

E. B. 怀特是一位伟大的文体家,一位超绝的文体家,他的文学风格之纯净,在我们的语言中较之任何人都不遑多让。它是独特的、口语化的、清晰的、自然的、完全美国式的,极美的,他的人长生不老,他的文字超越时空。

——《纽约客》前总编威廉·肖恩

谁都写不出一个E.B.怀特笔下的句子来。

--詹姆斯?瑟伯(James Thurber)