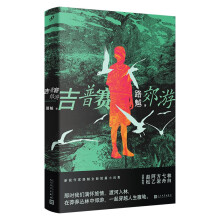

* 一段跨越四国寻求救赎之旅,一部走出阴霾自我疗愈之书

故事围绕一个幸福的四口之家突遭剧变展开,面对家庭和人生的支离破碎,主人公庄润生作为间接导致这场悲剧的罪魁祸首,在自责与迷茫中踏上了自我放逐,同时寻求救赎的旅程。故事的其他三位主要人物也都带着各自的伤痛,试图在生活的废墟之上重拾前行的勇气。正如作者艾伟所言——“任何艺术都是人间镜像”,芸芸众生都曾在黑暗中艰难挣扎,找寻光亮,于是小说与现实世界相互映照,这个发生在本书的故事,成了我们所有人的故事。

* 窥破情爱纠葛的迷网,找寻心灵安放的终极可能

有关爱与恨、罪与罚、生与死的探讨贯穿了艾伟的创作生涯,他始终致力于对人类心灵幽微处的勘测。《镜中》依然延续了这一母题,几位主角陷入情爱编织的迷网无法自拔,激情与背叛的戏码轮番上演,而所有人不约而同地奔赴同一个终点。作者不仅意在呈现人性的复杂,更试图从个体的情爱纠葛出发,揭示中国人普遍的精神困境,并找到一种超越西方中心主义的、东方式的救赎与解脱之路,在形而上层面使心灵得以安放。

* 当代实力派作家艾伟创作成熟期又一自我超越之作

《镜中》是艾伟创作的第七部长篇小说,倾注五年心血反复打磨而成,呈现了作者对于文学根本性问题的思考,也是对于小说技艺的又一次大胆探索。“建筑”是小说中关键的情节元素——庄润生是享誉世界的建筑设计师,他将对于生命的体悟融入为山口洋子设计的道场中,建筑也作为一种“小说的方法”——全书分为四个部分,四个主要人物的故事发生在四个国家,作者以深厚的建筑学功底,在其中设置了多处呼应和对称关系,将小说本身精心雕琢为一座精妙的艺术品,反映了作者高超的创作技巧和卓绝的美学造诣。

《镜中》是一部找寻属于中国人的内心语言,打开中国人精神世界的长篇小说。小说穿梭于中国、缅甸、美国和日本四个国度,巧妙地编织起一张爱恨交叠而疑窦重重的迷网。小说讲述了一位在国际上享有崇高声望的建筑设计师在突遭人生重大变故后,重新思索生命意义并寻求自身救赎的故事。艾伟以深厚的建筑美学功底,将对人生的思考融入小说中卓绝的建筑构思之中;小说的四个部分结构精巧,互相呼应,在叙事上具有建筑学意义上的对称之美。

艾伟以东方文化为精神背景,深怀慈悲之心,书写了生命的坚韧与脆弱,人世的无常与日常生活的恒久力量,爱的不由自主和恨的最终释怀。艾伟在文本中设置了多重镜像,当下与历史、自我与他人、光与暗、生与死、灵与肉,相互映照,真实不虚。于是这个发生在本书的故事,成了我们所有人的故事。

相比发表于文学杂志的版本,此次由浙江文艺出版社·KEY-可以文化推出的单行本是作者进一步修订后的定稿,正文后增加长达14页近一万字的附录以及作者创作谈等内容,且随书附赠精美问题卡片。

第一部

一

听到出事的消息,庄润生一时有点反应不过来。他感到自己的身体和思维在那一刻被抽空了。他听到血液冲击脑门的声音,这种声音让他晕眩。疼痛要许久才会出现,就像手被利器割破,要过上一阵子,钻心的痛才会传导到脑子里。

电话是甘世平打来的。世平原本平静的声音里有一种少见的紧张。世平遇事沉着,任何难题在他那儿总能找到解决办法。润生对自己在这样的时刻关注到世平的紧张感到奇怪,好像反倒是世平的紧张更令他不安。

世平问润生,现在在哪儿,需不需要他来接。润生说,我自己过去。

润生坐到车里,思维依旧处在空白状态。车窗外是明晃晃的大白天,阳光照彻大地上的事物:建筑、汽车、行人、树木、花卉、草丛,但润生觉得自己正穿越在一条黑暗隧道中。有一刻,他觉得自己穿行在自己设计的充满谜语的建筑里:光线就在远处,人们不知道光线下最终会呈现怎样的谜底。后来,他觉得在那纷乱的时刻想起建筑本身就是一种罪过。

世平正在医院门口等他。世平面色忧戚,问,先去看易蓉还是看孩子。润生想了想,说,先去看孩子吧。

世平带着润生去医院太平间。有电梯直通太平间的地下室。出了电梯,看到一条长长的走道,走道上有一排椅子,应该是给死者的亲人们准备的。走道的尽头透出一道雪亮的光芒。

从走道的尽头向右拐就进入一个明晃晃的世界。灯光亮得如同白昼。一排排冰冷的铁柜立在大厅里。刚才进来时,一个神色阴郁的老头认出世平,世平从口袋里摸出单子——润生猜想那应该是存放儿子和女儿尸体的凭证,老头摇了摇手,表示不需要。老头领着润生和世平来到其中的一排柜子前,上面标着56号和57号。那老头看了看润生,递给润生一颗药。老头说,你吃了它。润生拒绝了。那老头把药递给世平,让世平拿着。世平接了过来。

在润生晕过去前,留在他脑子里的印象竟然是飞来寺那位高僧圆寂时的模样。那座建于地下的禅院原是高僧生前的心愿,可以说是为高僧所建。他以为高僧圆寂时应该体态完好,不是的,高僧缩成一团,血肉模糊,不像是圆满的羽化,更像是因为某种疼痛而自绝。寺院方面最初建议在新的建筑里放置高僧的肉身佛像,这和润生的设计理念相悖。接替高僧主持寺院的新方丈早年游历各地,见多识广,他游历不丹时收藏有一尊半米高的千年小佛像。在润生的劝说下,开明的方丈同意地下禅院做成一个人生的迷宫和冥想之所。高僧的肉身被烧成了灰,置于那尊千年小佛像之内,放置在地下禅院的中央,供人礼拜。对润生来说,设计的要诀在于充分地留白。

儿子一铭的尸体还算完整。出事时,一铭应该是坐在后座,但明显已不是全尸,裹在沾满血污的衬衫里。当润生看到女儿一贝的样子时,他突然放声大哭,她那张美好的脸面目全非,她的下巴和脸分离,锁骨断裂,白色的骨头裸露在一堆凸凹不平的肿胀的皮肉中。世平一直扶着他,但他还是晕了过去。

润生醒来时,发现自己躺在医院里。世平已经走了,留了一张纸条:我先去处理一些事,你醒来电话我,我马上过来。

润生再次想起在太平间目睹的惨状,身体慢慢蜷缩成一团,他揪着自己的头发,无声地抽泣起来。他拉断了吊针的橡皮管,针头滑出血管,在他手背划出了一道血痕。护士赶了过来,劝说他。他蒙着头,浑身颤抖。护士给他注射了一针镇静剂。一会儿,他又睡去了。在睡梦中,他看见儿子和女儿灿烂的笑脸,他看到孩子们的身上披着华光,好像他们成了天堂的孩子。

半夜,润生醒了过来。也许因为药物,他感到没有任何力气,甚至情感也有点麻木,但还能想得起刚才的梦境。他感到自己被热闹的尘世剔除,置于某个荒芜之地,四周空空荡荡,好像整个医院只有他一个人。

正是黑夜最安静的时刻,凌晨马上要降临了,窗外的建筑漆黑,天空倒泛着灰光,好像一个风平浪静的巨大的湖泊盖在万物之上。隔壁床上的病人在梦中发出奇怪的呓语,含混不清,仿佛说着天堂或地狱的语言。润生想起自己刚才梦到的一铭和一贝,想到他们此刻正血肉模糊地躺在太平间里,感觉像是另一个梦境。

第一部

001

第二部

089

第三部

185

第四部

287

附录

397

后记

413

致谢

416

“读《镜中》,犹如走在光影变幻的建筑中,悬念丛生,欲罢不能。”

——麦家(著名作家,茅盾文学奖得主)

“艾伟的《镜中》,有天有地,有你有我。”

——迟子建(著名作家,茅盾文学奖得主)

“艾伟在文本中设置了多重镜像,当下与历史,自我与他人,光与暗,生与死,灵与肉,相互映照,亦真亦幻。”

——格非(著名作家、清华大学教授)

“《镜中》开启的是一场内心的自我救赎。艾伟试图找寻属于中国人的内心语言,打开中国人的精神世界并找到中国人的“灵魂”。”

——南帆(著名评论家)

“《镜中》既有刀剑,也有莲花,两者又是如此和谐融于一体。”

——张燕玲(评论家,《南方文坛》主编)

“以他人为镜,表现人间百态,世间万物。”

——王春林(著名评论家)

“人的远行使得《镜中》在空间上具有了世界视野,在不同的国度和文化中与不同的人相逢相遇,在当代的“流动性”中,中国被编织进世界之中,人性的问题由具体的个人伸展到了普遍的人类。”

——杨庆祥(著名评论家、诗人)

“《镜中》匠心独具的布局产生了一种结构上的整饬之美,同时也让叙事从情感纠葛这一看似狭窄的切口深入下去,延展至阔大丰赡的空间,赋予个体的苦痛更具普遍意义的悲剧感。”

——徐晨亮(著名评论家、《当代》主编)