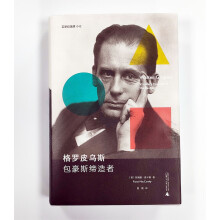

在当代国际舞坛上,皮娜·鲍什的作品独树一帜,享誉世界。她是伟大的艺术创新者和永不停止的革新家。世人对她的作品爱恨交加,难以名状,而她对现代舞蹈的贡献有目共睹,永不磨灭。

她是全世界观众翘首以盼的现代舞大师;

她是20世纪最具影响力的舞蹈艺术家;

她是魅力无穷、令人窒息的女神,费里尼和阿莫多瓦也为之倾倒,将她的舞作引入自己的影片。

皮娜·鲍什是德国排名第一的出口文化,因为世上无人像她这般写下辉煌的舞蹈史。这位当初在埃森市福克旺学校的神童、以及当今身为乌珀塔尔的芭蕾总监的编舞家,在不到十年之间排除万难,确立了这项舞蹈类型。如今,舞蹈剧场这个名词已和皮娜·鲍什的名字划上等号,无法分舍。皮娜·鲍什的“舞蹈剧场”跨越美学的界限与艺术的藩篱,建立了独树一帜的舞蹈新语言,影响了整个世界。她所带领的乌珀塔尔舞蹈剧场以前卫的理念和表现手法,综合舞蹈和戏剧的元素,成为现今重要的艺术形式之一。

德国重量级舞评家施密特长期观察、采访皮娜·鲍什,细腻描述了皮娜·鲍什的从舞经历,她的个性、感情、生活与作品,反映出皮娜·鲍什的创作哲学及活力来源。本书是认识皮娜·鲍什并感受舞蹈剧场魅力的最佳书籍。

展开

——英国《每日电讯报》

人们对皮娜·鲍什,是爱的爱死,恨的恨死,非常分明。

——曹诚渊

看到皮娜·鲍什的演出后,我就告诉自己这正是我想要的。

——林兆华

在我看来,她是和艺术家博伊斯、电影导演法斯宾德齐名的艺术大师,对亚洲艺术的发展有极大的影响。

——陈丹青

皮娜·鲍什的舞蹈剧场连说带唱,色彩艳丽,场面嬉闹,却同时流露孤寂凄清的深沉。德国权威舞评家约亨·施密特细腻描绘了这位当代舞蹈女王的台前与幕后,热爱艺术和关心剧场的朋友不可错过。

——林怀民