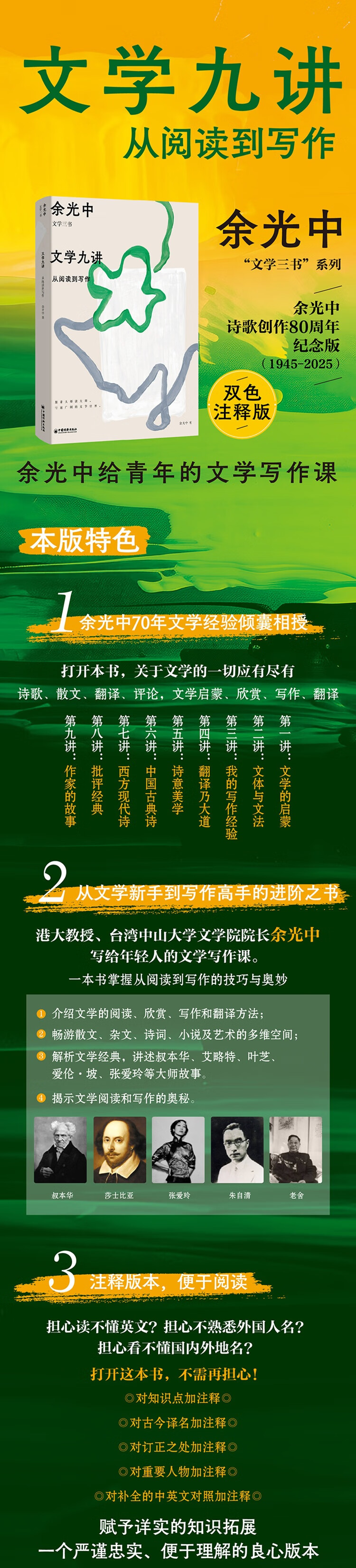

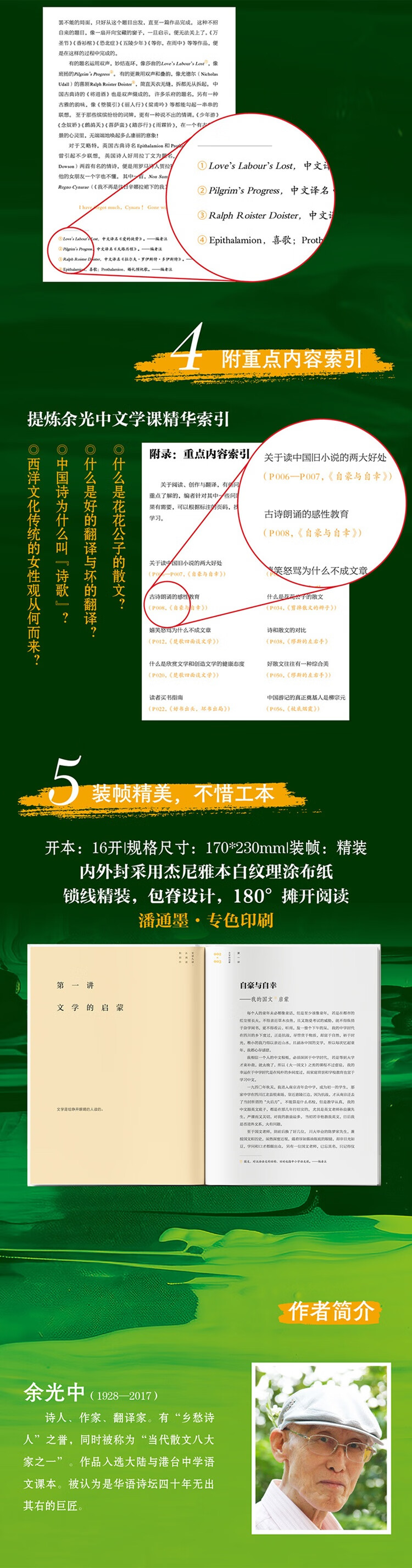

“余光中文学三书”系列之二。 本书是余光中写给年轻人的文学写作课。余光中先生毕生从事文学研究工作,在包括香港中文大学在内的国内外多所大学中任主任、文学院长等职,在文艺评论和教育等方面成就卓著,对中国当代文学发展和中西文学的融合探索层面上作出了重要贡献。翻开这本书,你可以看到如下内容:想了解文学,面对古今中外名著却无处下手? 为什么很想写诗写文章,却提笔就怕? 为什么看了很多好书,却学不到半点写作技巧? 为什么知道叶芝、狄金森的作品好,却不知道好在哪里?为什么老舍的《骆驼祥子》不是第一流的作品? 如何欣赏朱自清散文的好与坏?……随余光中走进广阔的文学世界,听大师讲大师的故事,解析中外文学经典作品,了解中外作家的创作生平和作品特点,从点及面,以管窥豹,为青年读者揭开文学阅读、欣赏和写作的秘密,是文学爱好者、创作者和翻译者的进阶书。

展开