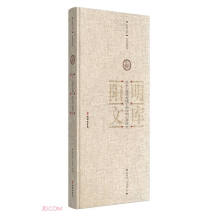

1. 本书为南京大学人文社会科学资深教授、国家社会科学基金学科规划评审组专家、著名社会学家周晓虹不同时期的随笔、回忆、评论与短文合集,分为“想象的锻造”“阅读的快乐”“学术的踪影”“理解的艰涩”“过往的浮标”这五个部分,收录了作者治学、阅读、旅行、评论的相关文章35篇,囊括内容广泛,文笔清新可读,时时闪耀着一个著名社会心理学家的智慧之光和生活之趣。

2. 本书作者周晓虹,南京大学学术委员会副主任、人文社会科学资深教授。著有《传统与变迁:江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变》、《西方社会学历史与体系》、《全球化视野下的中国研究》、《理论的邂逅》、《文化反哺:变迁社会中的代际革命》、《中国体验》、《重建中国社会学》(主编)、《文化自觉与社会科学的中国化》及《社会心理学系列》五种;译有《萨摩亚人的成年》、《白领:美国的中产阶级》等;主编CSSCI辑刊《中国研究》杂志30辑(2005—2024)。

3. 本书附有精美藏书票和辑封插图,精装32开,封面贴纸烫黑,装帧考究精致,使用80克纯质纸,耐磨耐翻,适合读者收藏阅读。

本书收录了作者撰写的部分书评、随笔、序与跋及讲演,以社会心理学为主线,力求在不同的主题中体察自身、洞悉人性、理解社会。虽不求精骛八极,但唯愿心游万仞,通过写作、阅读、翻译、讲演、讨论、访谈、田野、旅行怀念师长、感激友情、激励后学,以幽默、激扬之文字,饱沾坦诚、仁爱之深情。开篇(代序)托出个人生命史,随后遣上五辑35篇长文短篇,结语(跋)则以六六之年的感悟与思考,道出重启新的人生的大梦宏愿。

谈及人类文明,无论在东方还是西方,包括大学在内的学校,和更为古老的制度——家庭,也许还有教会或庙堂一样,一直是人类文明传统的承继者,同时也是最古老的社会制度之一。像1968年在欧美青年运动狂飙突进之时担任风暴中心的法兰克福大学校长吕埃格(Walter Rüegg)教授所言:“大学的使命是研修和传递所有得到精心研究的精神领域的知识瑰宝”。 虽然自19世纪之后,“教育发生了巨大的变化,……大学增加了发现这一任务”,但是自人类历史上出现学校以来,“传递和解释过去的成就”就一直是其公认的基本功能。

学校这一社会系统的出现,无论在中国还是在西方,一开始都不是专门或独立的教育机构。在中国,最早的“学校”出现在西周,称之为“辟雍”,是奴隶主贵族读书、乡饮、骑射或祭祀之地;后来又先后被称之为庠、序、学、校、塾,所谓“古之教者,家有塾,党有庠,术有序,国有学”(《礼记·学记》),在读书的同时,兼为习射和养老之地。唐代的办学达到鼎盛时期,其后因为科举制度的推动,学校机构日益发达。清末,开始兴办近代教育,在光绪二十八年即南京大学的源头——三江师范学堂建立的1902年,清政府颁布的《钦定学堂章程》中始称之为“学堂”;辛亥革命后1912-1913年民国政府教育部公布新学制——《壬子学制》之时始称“学校”。

在西方历史上,广义的“学校”可以追溯到苏格拉底时代。那时,一些四处游历的智者和哲人来到雅典,依靠教导市民为生。其后,柏拉图在雅典近郊的树林中开办了后来延续了数百年的“柏拉图学园”。不过,这个学园并不以教授知识为主,它采用活泼的对话方式,注重参与者的相互探讨,与现代意义上的“沙龙”更为相似。真正意义上的或狭义的具有“校制”的“学校”出现于中世纪,除了一部分法律学校和文科学校外,更多的是以教授宗教知识为主的教会学校,这些教会的附属品后来为最初的大学提供了雏型:建于1088年的意大利博洛尼亚大学和1292年的法国巴黎大学就是其中的佼佼者。再往后,先是文艺复兴,后是启蒙运动,面向公众和社会推动了教育的发展和大学的进步。尤其是启蒙运动计划的成功降低了神学的重要性,它推动了大学和教育的世俗化,宣布了经院哲学的结束,也使各门科学开始转到了经验主义和实际应用的方向上。

一如社会学家库利所说家庭是“人性的养育所”,我们这里论述的学校尤其是大学不仅是传统的传递者,自现代以来它也成了“‘青年’的养成所”。我们所以说学校是“青年”的“养成所”,是因为作为一种社会类别,而不单单是一种生理发展阶段,“青年”实际上是工业革命以来越来越普及并且越来越延长的现代学校教育的产物。比如,在中国这样的传统农业社会中,一个刚刚进入生理发育期的十三四岁的孩子,明天就可能加入父母们的劳作队伍,在孩子和成人之间并没有一个漫长的过渡时期。在近代中国,“青年”的出现与近代教育形成的学生群体的不断壮大有关,1909年即废除“科举制度”不过4年,在新型学校中就读的学生已经达到156万,其中还有一部分就读的是以美英为参照的“寄宿学校”,留学人数也不断扩展,单单留学日本的就超过一万人。 学生群体就是从这时开始脱离家庭和父母的制约,脱离原本早熟的人生,成为与社会有一定距离的所谓“青年”,并被梁启超、陈独秀、胡适寄予了改造旧中国的期望。

想象的锻造

智者如炬,仁者如山

城市文化与城市性格的历练与再造

女裙长短:经济与社会文化的风向标

“社会学想象力”的锻造

上海社会学:进步与未来的可能方向

“脱单”,或融入社会

中国体验:大变迁时代的精神感悟

阅读的快乐

米德与她的《文化与承诺》

理解国民性:一种社会心理学的视角

边际人:概念、特点及其他

《白领》、中产阶级与中国的误读

东亚的审读与傅高义的人生

群氓:勒庞与大革命的余悸

解释犯罪:锻造社会学想象力的特殊之途

学术的踪影

模仿与从众:时尚流行的心理机制

谣言、恐慌与风险社会

“中国体验”两极化震荡国人心灵

中国人的精神漂泊何时终结

开放:中国人社会心态的现代表征

焦虑:迅疾变迁背景下的时代症候

摒弃无聊,或意义感的再造

理解的艰涩

终看后浪推前浪

性格就是命运

韶华不为年少留

找回对土地的感觉

八月长江万里晴

向天再借五百年

薄暮时分留夕照

过往的浮标

大学、同侪群体与现代性的建构

汽车大潮与中产阶级的兴起

中国中产者:从浮现走向精神存在

在母校寻找逝去的青春

我的学生凯琳

我与商务印书馆的非商务性往来

校庆120周年贺

跋 六六之年,或重启新的人生