【全世界每小时有6324人逝去,谁在看不见的地方照料遗体?】【人所目睹的di一具尸体,不该是自己所爱的人】

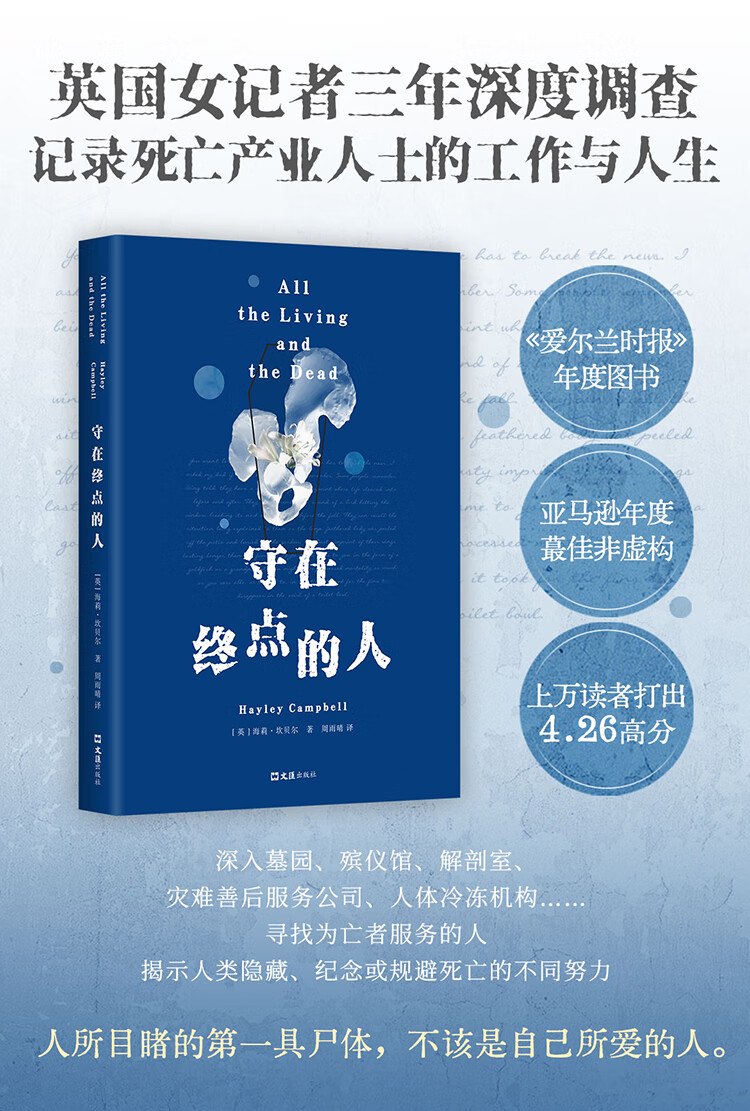

《爱尔兰时报》年度图书|Amazon年度蕞佳非虚构|上万读者打出4.26高分

深度聚焦殡仪员、解剖技师、犯罪现场清洁工、死婴助产士等12种职业日常,揭示人类隐藏、纪念或规避死亡的不同努力

全景式白描,书写比想象中更震撼、丰饶的死亡百态,解答关于遗体、后事及其他一切的好奇

真实立体的行业群像,千滋百味的内幕故事:告别艺术拍卖转行殡葬,为罪犯雕刻死亡面具,替早夭的胎儿“接生”……为什么有人愿意选择这样的工作,并一直做下去?

冷静、深情、充满社会洞察,兼具《三悦有了新工作》的温情写实×《六尺之下》的黑色幽默×《疼痛难免》的反英雄主义

人人受用的生命bi修课,让我们不再怕“死”、大方谈“死”

理解生活,从理解生死的无常开始

驱散“活人微死”状态,命张力全面觉醒之书

一本关于尸体的书可能令人沮丧,但这本书却出奇地乐观,甚至令人振奋。——《泰晤士文学增刊》

人并非一出生,就知道什么是死。

死亡只能被避讳和掩饰吗?普通人生命的终点究竟是什么样子?我决定从围绕死亡谋生的人们那里寻找答案。(作者海莉·坎贝尔)

人并非一出生,就知道什么是死。

我身边头一个死去的,是为救溺水小狗而亡的朋友。在她的葬礼上,我盯着密闭的棺材,想知道里面是什么。我无法确认她是不是真的不在了,为此困惑沮丧。

死亡只能被避讳和掩饰吗?普通人生命的终点究竟是什么样子?作为记者,我决定从围绕死亡谋生的人们那里寻找答案。

我走访了停尸房、解剖诊所、灾难善后服务公司,见证助产士为无法存活的胎儿按下足印作纪念,执业十七年的刽子手退休后为废除死刑而奔走,尸检技师在逝者身上寻找死因和可能对遗属有价值的遗传病线索。我观察他们的日常工作,感知这份职业如何影响他们的内心世界。

站在死亡身边的感觉和想象中不同。我由此学到足以改变一生的知识:我们需要在心中为死亡留出一席之地,将死亡纳入生命的完整图景。

选段一

全世界平均每小时有六千三百二十四人死去—即每天十五万一千七百七十六人,每年约五千五百四十万人。每六个月就有超过澳大利亚人口数的人从这颗星球上陨落。在西方世界里,大多数死者的身后事会在一通电话里被安排好。有人会推着轮床,前来收殓尸体,并把它运往停尸房。如果需要的话,另外一个人会被分配去清理尸体所在之处,它们在那里静静腐烂,直到邻居开始抱怨。这尸体已经在床垫上烧出一个轮廓,就像死于庞贝城火山爆发。如果没有家属,另一个人将会受雇,前来将逝者的公寓打扫干净,那曾是一个孤独生命所构筑起的全部世界:鞋子,门垫上的订购杂志,到了最后一刻仍从未被翻阅的书籍堆,冰箱里主人去世后仍未过期的食物;要被拿去拍卖的物品;要被拿去丢弃的物品。在殡仪馆,也许会有一位防腐师来让尸体的死相弱一些,让它更像是睡着了。与他们打交道的事物,我们连目睹都无法忍受—或者我们就是这么想的。我们的天塌地陷是他们的日常。

选段二

如果确切知道将发生什么,如果确切看见将发生什么,能否找到针对死亡恐惧的解药?我想要非浪漫化的、非诗意性的、非神圣化的死亡景象。对于这即将降临到我们所有人身上的事,我想追寻赤裸、平庸的现实。我不想要委婉的修饰,也不想要好心的人来告诉我,在喝茶和吃蛋糕时再谈论悲伤。我想挖掘根部,再从那里长出我自己的东西。

选段三

人所目睹的第一具尸体,不该是自己所爱的人。你需要拥有一种能力,把目睹死亡时的震惊和哀恸带来的震动区别开来。

选段四

在这些冷柜之内,一切都已经准备妥当。所有医疗干预已经完成,尸检切口已经缝合,所有证物已经尽数收集,并称重完毕。在这里,他们不再是患者、受害者,或是与自己身体战斗的斗士,而是再次成为人。

选段五

为了准备手术,特里的实验室被分隔成两个小房间,以模拟拥挤的手术室环境,而外科医生、护士、外科技师和麻醉师在这里度过了五十个周末。他们研究每一处神经分支,以及它们对面部的作用;他们拍摄照片和视频,练习把它们连接起来。他们每次都会在两颗不同的头颅上工作。他们换了一百张脸。捐赠者离开这里时并不是完整的,但特里会确保他们离开时带走了属于自己的那部分。因此,当外科医生练习完后,特里会留下来,把脸再换回来。即使他不这么做,也没人会知道。

选段六

对死刑犯来说,几个小时就像几分钟;而对行刑者来说,分秒漫长得如同钟表指针停摆。你担任典狱长,对一个人关心有加,现在你要亲手结束他的生命。这种事情要如何做好心理准备?

“我把一切都屏蔽了,”他说,“我专注于不得不做的事。我不跟任何人说话。我甚至不照镜子,因为我不想看到自己行刑者的面目。”

选段七

防腐师的工作,就是让死者看起来仍然活着,只不过陷入了沉睡,就像艺术修复师让油画回归原本的状态一样,模糊生与死之间的界限。但是,如果一个人已经死去,那为什么还要让别人相信他没有死呢?

选段八

过去十五年里,克莱尔一直在帮助陌生人,帮助他们面对生命中的这个时刻。妇女们来到这里,产下只有成人手掌大小、无法存活的胎儿。她们来到这里,产下足月的胎儿,但他们的心跳已经停止,或者无法在子宫之外存活太久。她看到秘不告人的怀孕,看到受期盼已久却功亏一篑的怀孕,看到身怀绝症的男人,对成为父亲孤注一掷的尝试。她看到一开始就不想要孩子的妇女如释重负,看到父母为是否忽略严重的基因缺陷、继续妊娠而撕心裂肺,彼此攻击—因为就算选择继续,也只不过推迟胎儿夭折的时间。她看到母亲和孩子死于同一时刻。每次值班结束,她回到车里,不开收音机,不听任何音乐,花上四十五分钟的通勤时间默默消化,直到回到家,去面对自己的四个孩子。

前 言

生之边际:殡葬承办人

馈赠:解剖服务部主管

弹指间,他们变成石头:死亡面具雕刻师

悬停:灾难遇难者身份确认

恐怖:犯罪现场清洁工

与行刑者共进晚餐:行刑者

没有什么会永垂不朽:防腐师

爱与惧:解剖病理学技师

坚韧的母亲:死婴助产士

尘归尘:掘墓人

恶魔的车夫:殡仪员

死者的希冀:冷冻学机构

后记

致谢

注释

1.一本关于尸体的书可能令人沮丧,但这本书却出奇地乐观,甚至令人振奋。——《泰晤士文学增刊》

2.这部作品在不断上升的死亡率逐渐变得平常,而生者继续麻木地生活下去的背景下,显得尤为真实。——《纽约时报》

3.这本书生动地描绘了那些终日与死亡打交道的人们所特有的悲欣交集。任何曾考虑过与死亡相关工作的人都会被深深吸引。——凯特琳·道蒂,《好好告别》作者