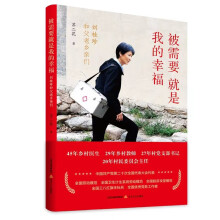

《我的母亲——长征中最小的女红军》是一部具有革命传统教育意义、弘扬爱国主义精神、歌颂中国共产党人无畏艰难勇往直前、矢志践行初心使命的优秀纪实文学作品。书中的母亲,是我国开国上将萧华之妻——王新兰。她出身名门,9岁参军,10岁过雪山草地,13岁入党,14岁带领部队突破敌人重围。新中国成立后,她踏实工作,平实地生活,近一个世纪以来,她的脉搏与军队同律动,生命与民族共荣辱。王新兰一生经历了土地革命战争、抗日战争、解放战争、建国后的社会主义建设、十年浩劫及改革开放等不同时期。在每一阶段,她眼前都有不同的道路等着她选择,都有相互冲突的价值观等着她弃留——是追求富贵、显赫,还是坚持自己的追求和做人的准则?在困难和逆境面前,她用实际行动作出了回答:她随红四方面军三次翻雪山过草地,在昏迷中曾走到死亡边缘;产后仅四天她就在暴风骤雨中追赶队伍……主人公一生的经历,可以说是对“践行初心使命”做出的最好诠释。也正是她对这份“初心”的坚守,成就了她的传奇人生。

该书作者萧云——王新兰唯一的儿子,历时10年,把母亲在他还在摇篮中便开始说的故事,用深情而流畅的笔触创作成书,记述了母亲从参加红军开始,在中国革命和建设各个不同时期走过的不平凡道路,讲述了一个革命家庭经历的风风雨雨,歌颂了在母亲身上体现出来的坚定理想和高尚情操。

春节后的一天夜里,母亲随支队机关住在陈吴营,被日寇突然包围了。拂晓,部队指战员正在酣睡,村外突然枪声大作,步枪、机枪声和手榴弹的爆炸声响成一片。母亲闻声从床上一骨碌爬起来,跑上围墙。这时,支队长孙继先一边组织人抵抗,一边命令部队紧急分散突围,各自为战。他大声喊着,让大家向远处有山的地方运动,进山打游击。远处那一带山是泰山,有八路军的部队。母亲得令后,立即从围墙上跳下来。这时,饲养员老刘已经牵着马焦急地等待在墙脚下。母亲飞身上马,左手抓缰,右手提枪,紧贴着马背冲出村子,只身向泰山方向冲去。村外,是一马平川的平原,没有任何隐蔽物,敌人嚎叫着向母亲的突围口冲来,母亲看着远处隐约的山影,只是策马狂奔。她一口气跑出二十多里路,听着身后敌人的枪声渐渐远去了,不经意地回头看了一眼,只见身后哩哩啦啦地跟了一大群人。其中有支队司令部、政治部、后勤部机关的干部,也有勤杂公务人员,还有许多地方干部,共有一百多人。她觉着奇怪,停下马问他们:“你们到哪里去?”那些人说:“看着你往这边跑,我们就跟上了。”原来,这些人看她穿着新军大衣,又有好马,把她当成了领导,便跟她冲了过来。母亲弄清楚后,忙向大家解释说,自己不是什么领导,要大家商量一下该怎么办。大家谁也说不出个办法,最后司令部的几个同志说:“王同志,你虽然年轻,但当过红军,参加过长征,打仗有经验,现在我们跟你走,你怎么说,我们就怎么办。”

后面枪声又响了起来,敌人马上就会追来。事已至此,不容迟缓。母亲不再犹豫,她把大家召集到一起,说:“既然同志们相信我,我就暂时负责一下。”她把人员分成两队,部队的同志编成一队,由司令部出来的同志推荐一人负责;地方的同志编为一队,由地委机关的同志推荐一人负责;把枪支集中起来,又挑选出十个身强力壮的战士组成一个小分队,准备应付可能发生的突然情况。刚刚组织好队伍,敌人就赶上来了,不远处尘土飞扬,已能听见汽车的“隆隆”声。

母亲站在一块石头上,大声说道:“大家不要乱,一切听我指挥。现在我们分成三队,地方的同志在前,支队机关的同志跟上,我和武装小分队断后。孙司令说过,突围后往泰山撤。”母亲下完命令,就指挥一百多人的队伍猛跑。

鬼子紧追不舍。母亲带着大家一步不停地在原野上跑,一直跑到天黑,渐渐和鬼子拉开了距离。一天没吃东西了,大家又累又饿。这时路边有个村子,母亲和几个临时负责人商量一下,决定在这里休息一下。由于不了解村里的情况,母亲要求大家不要进村。大家在路边一个场地上倒头便睡。看着东方发白了,母亲急忙把大家叫起来。大家很饿,一时又找不到吃的,路边有口水井,大家便打了几桶水,每人灌了一肚子凉水,继续上路。

两小时后,这一百多人的队伍来到了黄河故道。越过干枯的河床,松软的沙地,一个大村落出现在面前。村口路边有个饭店,店面的墙壁上,用白石灰写着“住马店”三个大字,也不知是村名还是店名。这是一个比较大的村子,路边有卖大饼的,也有卖面条的。大家已经两天一夜没吃饭了,有人建议分头进村找点吃的。母亲说:“敌人就在后边,我们还没有完全脱离险境,所有人员不能分散,分开了不好找。”母亲当时身上还有离开延安时带的钱,便全部拿出来,把路边的锅饼全买了下来,但由于人太多,每人只分了半个。母亲想让大家吃点热乎的,便问卖饼的老乡有没有面条。老乡说要现擀。母亲考虑到现擀来不及,就请他给做了一锅疙瘩汤。母亲担心敌人追上来,一再催促大家快吃。大家肚子饿了,也不管烫不烫,稀里糊涂吃下去。饭碗一放,母亲立即带着大家走了。

果然惊险。母亲带着人马离开村子不到半小时,日寇就追进了村子。他们看到那个饭铺的炉火还没有熄灭,就马不停蹄地向前追来。母亲他们很快就又听到了敌人的汽车声和鬼子“哇啦哇啦”的叫喊声。听到响动,母亲立即指挥队伍快走,自己带着武装分队借地形卧倒掩护,直到车声远去,才反身追赶队伍。

母亲带着大家一连三天急行军,才摆脱了敌人的追击。

这三天时间,将母亲推到了一个战场指挥员的位置上。一个十几岁的姑娘,体味了从未经历过的人生体验:每天等天完全黑了以后,她才敢安排大家露宿在路边的田地里;东方刚出现一线亮光,她便又催促大家上路。靠近村庄时,她拿出钱,派人去买吃的,分发给大家,一边行军一边吃。三天时间,用光了从延安带出来的全部积蓄。后来母亲回忆说,当时,林彪送给她的那二十元钱起了大作用。

第三天,母亲带着大家终于摆脱了敌人,找到泰西支队。支队司令员何光宇热情接待了他们。

看着这一百多人安全地进入了根据地,母亲终于感到身上一副重担落了地。这是母亲第一次离开大部队单独行动,也是第一次在失去组织联系的情况下,独自担负起指挥部队的重任。

这时,母亲尚不足十五岁。

本书主要以时间为线索,以第三人称的角度记述了母亲从参加红军开始,在中国革命和建设各个不同时期走过的不平凡道路,讲述了一个革命家庭经历的风风雨雨,歌颂了在母亲身上体现出来的坚定理想和高尚情操。全书共分为九个章节,具体如下:

序 言

第一章 走出“双朝门”

一 王二贡爷的幺女

二 “王善人”造反

三 革命启蒙

四 九岁当红军

第二章 长征

一 嘉陵江边,许世友的承诺

二 六姨父被肃杀

三 死在“肃反”祭坛上的亲人们

四 与死神擦肩而过的小宣传队员

五 一过草地

六 再过雪山草地

七 王维舟说:你这个小丫头还活着!

八 三军会师了

第三章 云阳镇之恋

一 口琴为媒,初识父亲

二 兴国城里泥瓦匠的儿子

三 红军师政委的传奇

四 “肃反”——两个家庭相似的悲剧

五 父亲的两个救命恩人——周恩来、罗荣桓

六 罗荣桓热心搭鹊桥

第四章 到延安

一 从抗大到新华社

二 毛泽东对母亲说:快去追萧华吧!

三 告别延安

第五章 风雨山东

一 千里寻夫,一年跑死两匹战马

二 到达冀鲁边

三 相濡以沫

四 泣血的回忆——突围大青山

五 和铁道游击队在一起

六 险象环生的太行之行

七 在八路军总部

八 归途中的一个插曲

九 雨中天使

十 告别罗荣桓

十一 许世友送父亲母亲出山东

第六章 白天黑水间

一 在海上

二 到大连

三 安营扎寨凤凰城

四 “王台长”——安东最惹眼的女兵

五 在剿匪斗争中

六 与罗荣桓夫妇重逢

七 短暂的异国漂泊

八 母亲眼中的“七道江会议”

九 四倮临江中的电波

十 父亲率团远走东欧

第七章 新中国成立后

一 从天津到北京

二 五个孩子的妈妈

三 悠悠慈母心

四 我差点闯了大祸

五 每年有个1月8日

六 母亲的歉意

七 压在母亲心中的一块石头

八 西子湖畔,重温长征

第八章 “文化大革命”中

一 母亲看到了危险信号

二 第一次抄家

三 父亲母亲被逼上西山

四 迫害加快了脚步

五 母亲被捕

六 父亲入狱

七 母亲在炼狱中

八 母亲被释放,我们有了家

九 我在绵阳

十 难忘母亲呵护

十一 父亲终于有了下落

十二 囹圄七载之后的自由

第九章 浩劫过去之后

一 父亲母亲重新走上工作岗位

二 父亲的最后日子

三 母亲割不断的军人情结

四 我的十四年军旅生涯

五 我想“下海”

六 艰难的开局

七 孤旅知己

八 母亲的普通一日

后 记