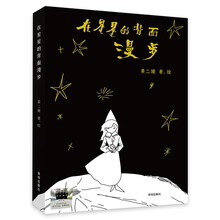

这本散文集是一份奇特的年少记忆,记叙了作者在年少时期遇见的人,看到的景,度过的日夜,展现了悲伤与喜悦、荒诞与滑稽等内心体验;文笔冷峻锐利,展现了身边的普通人物的真实人性,闪光或虚伪,以及生老病死各不相同的命运。

打碗碗花

那时候,我连吃饭的时候都不安分,端着碗到处走。一会儿在村街上奔跑,一会儿被草丛里的蛇吸引。母亲的训斥没有用,她自己也不在饭桌前吃饭。除了祖母,我们全家没有一个人安安稳稳地坐着吃饭。家里的碗越来越少,谁也不承认是自己打碎了它们。

对于那些碗,我们干脆不提及,好像在我们的生活里根本没有它们的位置。我们从来也不需要它。作为一种易碎品,我们承认自己没有能力保护它。不是我们要打碎它,而是有一种使之碎裂的力量始终存在。

打碗碗花的名字因此带上让灵魂痛苦的印记。那是一个无情的诅咒。我没有见过那种花,可我知道它,并熟知那个名字所预示的阴影部分。我依然在吃饭的时候到处跑,并期待威胁的降临,又不相信这一切会真的发生。

有一天午饭时间,一个男人端着饭碗到处找他的女人,他在离家很远的地方,找到了她。那个女人端着饭碗,和一群叽叽喳喳的女人待在一起。她碗里的饭已经吃光,她就那样举着饭碗和她们说话,说到高兴处,她忘记了手里的碗,忘记了一切,直到那个愤怒的男人出现在眼前。

男人不允许自己的女人在吃饭的时候到处跑,这是不能容忍的。一顿咒骂后,女人端着空碗乖乖地回家了。可她依然管不住自己,平常的时候她不能跑,一旦端了饭碗,她就忍不住了。

有一种促使她奔跑的力量在体内不断地生长,她想要在吃饭的时候看见更多的人,说更多的话,而不仅仅是完成单调的咀嚼动作。况且饭桌上除了黑漆漆的桌面,什么好吃的都没有。

有一天,这个女人端着饭碗去了一个男人家。

那天是我生日,我端着一碗面,在村街上走。没过多久,我的面碗就掉在地上,毫无预兆,那只碗落地的时候甚至没有发出明显的碎裂声。当我反应过来,一阵大恸。那碗里还躺着我的长寿面,好想吃了它,再打破也不迟。我举着孤零零的筷子,忍受着饥饿,在村街上行走,失魂落魄。

我来到河边,去河水里寻找我的碗。

女人从男人家里出来,好奇地望着我,好似在说,咦,你的碗呢?怎么不见了?我没有回答她,我什么话也不想说。我把双脚浸在河水里,闭上眼睛,妄想着那奔流的水将我带到远方,随便带到哪里,我都无所谓。

木壁里的歌声

祖母屋子的木壁上虫孔密布。这些木头老了,松弛了,瓦解了,那些虫子进攻了它,占领了它,就此住下了。

夜深人静,那里面发出细细尖尖的声响。失眠者用拐杖击打着,它们才会安静片刻。谁也没有亲眼见过那些虫子,它们是怎么进去的,又以何为食?木头里面不知被它们弄成什么模样了。

即使有那么多虫孔,虫孔的数量越来越多,墙壁也没有坍掉,房子也没有毁掉,一切都还好好的。至少表面上看起来如此。

我们靠在木壁上,等待着,聆听着。沉默的木壁看着这家的老人被抬出去,年轻人出门远游了,偶尔回来的人只远远地打量它一眼,头也不回地走了。

有一天黄昏,那个缄默不语的占卜者远道而来,举起手中的拐杖敲了敲,木壁里发出空洞的回声,又似乎什么也没有。

多少年过去,那些孤独的虫子在里面,默默建立起自己的国度,夜复一夜地唱着那些只有捂住耳朵的人才能听到的歌声。

天 灯

地底有地藏王,天上也有王,那是天神吧?每到年初一的夜晚,他们就要敬天神。天那么高,那么黑,那么空旷,通向天神的路似乎遥不可及,必须借助寺庙门前那根二三丈高的木柱,柱顶上挂着的灯,锈迹斑斑,灯罩里透出暗的光,朦胧的光,虔诚的光。天神能看见这光吗?

当然能啊。

有了光,便有了庇护,有了抚慰,有了依托。我和奶奶趴在窗口张望,白天看到的是木柱子,晚上才是光,玻璃灯罩里透出的光,曲曲折折,毛毛茸茸,就像雨前的月亮。

一旦天灯升起,奶奶就犯嘀咕。大概在说,得费点心,才能把一年的日子过好。奶奶这话似乎是说给自己听,又像是对天上的爷爷讲。

奶奶不仅在天上点灯,还在家里点。在家里,奶奶点的是蜡烛。火苗在墙壁上跳舞,好看极了。奶奶焚香,供果,添水,忙里忙外,眉头一会儿松,一会儿紧。奶奶请来灶头神、财神、药王菩萨、观音菩萨……神秘的客人越请越多,奶奶的经文也越念越长。

点灯的日子,我轻手轻脚,轻声轻气,不敢大声说话,生怕惊扰了他们,怠慢了他们,惹奶奶和神灵们不开心。

夜里,灯闭了,人寝了,牲畜睡了,那壁龛里等着被喂养的神像,那上天入地的神灵和菩萨,也静静地端坐一隅。房屋如碗,盛满神的呼吸。红色烛泪滴在烛台上,发出滋滋滋、滚烫的声音。人和菩萨都熟睡了,那光也恹恹欲睡。有一下,没一下,舔着墙壁,快要烧尽了,怎么办呀?我在梦里也着急起来。奶奶腾地一声,从床上跃起,揉揉惺忪的眼,穿鞋,走到神龛前,点火,续烛,添水。动作爽利。

第二天醒来,故意问她,是谁在半夜里给菩萨续火?

奶奶红着脸说,不知道呀。

难道是菩萨自己?

奶奶还是说,不知道呀。一面回答,一面凑近灶台,去刮那烛泪。烛泪斑驳,都嵌进奶奶的指甲缝里,奶奶察觉不到。

我笑了,奶奶也笑了。我们都知道为什么笑,这似乎是我们之间的秘密,谁也不说破。

福泉庵的天灯大概要点到元宵才降落,而家里的灯,在正月初一过后,就要吹灭了。奶奶要带我去看灯,看外面木柱上悬挂着的灯,我说好。

走在通往福泉庵的路上,奶奶忽然说,你相信吗?你的爷爷就在那盏灯里看着我们。我点头。奶奶又说,他什么都知道。我拼命地点头,眼睛酸酸的,说不出话来。

我们祖孙俩走在新年的寒风中,奶奶的手紧紧攥着我的,天灯在抬头可及处。暮色中,那暗淡的光芒,让我想起死去的人。我的爷爷、外公,他们已经永远地从这个世界上消失,一点痕迹也没有留下。

隔 壁

鹅

接骨人

黑夜集市

庇护所

爱与死亡

苏州女人

落 日

一个叫芬芳的女子

做戏人

阁楼上

木壁里的歌声

对它说

蒸 发

深夜归来的人

破碎的手

杨梅林

给死者食物

风中的消息

换 牙

野 果

住在笼子里的男人

白 马

婚 礼

葬 礼

打碗碗花

占 卜

嘘,别出声

外 婆

讲鸟语的人

汲水者

乡村医生

结扎术

毒 鱼

暗 杀

奔跑者

带爷爷回家

十月的罂粟花

镜 中

下雪啦

给自己扫墓的人

藏宝图

狗

譬如朝露

韭 菜

大地是热的

元 宵

天 灯

饥 饿

死神派来的人

哭灵人

捕蛇人的遭遇

黄昏记事

“消失”的孩子

山上的事物

无边的寂静

寒 冷

远去的兔子

劳动者不知所终

关魂婆

在河滩