如何在全/球化“文化大熔炉”中审视自身文化

正如他曾经主张的那样,利用“和魂汉才”或“和魂洋才”的方式,以“日本精神”来包裹西方文化,这种做法是不能吸收和消化西方文化的……在今天流行的词语中,“日本科学”是一个浅薄、轻率的词。虽然加上了“日本”这一前缀,但这学问并未因此而不同。

如今所有国家都只能存在于与其他国家的紧密联系中,并与其他国家共有这个时代……目前的情况要求我们做的,不是封闭在自身的特殊性之中,而是面向世界开放自身,对世界文化的发展做出贡献。

创造“世界性的文化”并不是特殊性的丧失,而是以“个性”为基础的文化的自我形成。

何谓日本文化的“个性”

首先可以指出的是,日本文化的“个性”首先是日本文学、宗教代表人物对于“无常”的深刻思考。如松尾芭蕉所言“幻之栖”,我们只不过是在现世这个临时的栖居之所暂住一时而已。又如世阿弥的能剧,一方面他看到了鲜花盛开时的艳丽,另一方面他又说“花将萎,方为有趣。”

日本的“无常”史

作者多次试图从亲鸾、西行、鸭长明、吉田兼好、松尾芭蕉等人身上找到一以贯之的特质。纵观全书,可以说这种特质就是日本人对于无常的思考所引发的“枯寂”、“冷寂”的审美意识和价值取向。

日本人为何提倡“断舍离”?日式建筑与服饰为何多喜简约?日本文学、影视作品为何多有留白?

如果将西方的审美情趣比作艳丽的玫瑰,那么日本的审美情趣便是插在陶器中的一株枯草。

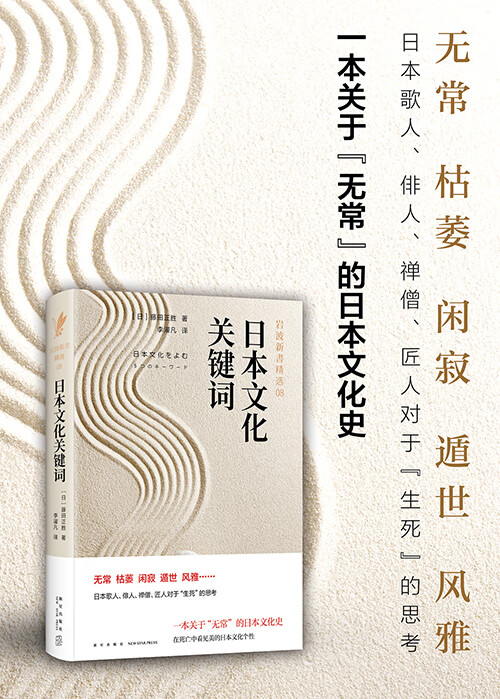

海报:

孔子云:“未知生,焉知死。”中国文化向来强调人的一生要立功立德,而对终要面临的“死亡”多避讳不谈。在禅宗思想中,生即是为了死,生死不过是循环往复的过程。在日本文化、宗教、艺术、思想领域,禅宗的“无常观”浸透尤深。镰仓歌人西行面对着血海尸山吟咏出了花月之美;南北朝歌人吉田兼好厌倦了名利风雅后写下“物皆幻化,何事暂住”;能剧大家世阿弥在探讨能剧艺术与人生时说:“花将萎,方为有趣。”

这是一本关于“无常”的日本文化史。作者藤田正胜从几个关键词巧妙切入,向我们展示了日本歌人、俳人、僧禅对于生死的思考,诠释了日本文化的真义。

直面那血海尸山

西行就这样目睹了血流成河的杀戮时代。

死亡一定会造访活着的人,而活着的人只不过是即将死去的人罢了。但是,有的人死得没有道理,为什么一定要死?有的死亡回答不了这个问题。即便是现代,这个问题依然没有改变。2011年以后,叙利亚内战不休,直到现在,依然每天有人在空袭中丧命。想逃离这种境遇的人乘坐小船离开,但小船倾覆了,于是又有许多生命离开。

西行直接把目光投向这些没有道理的死亡。虽然已经出家,但他并没有把目光从现实中移开,去过隐遁的生活。对于曾经是北面武士的西行来说,源平之争就是他关注的最大对象。关于源赖政和平家军夹宇治川而战的所谓桥战,关于在近江粟津败于源范赖、源义经军队而死去的木曾义仲,他都留下了咏叹的歌。在这些歌中,西行无疑是将曾经是武士的自己与连续不断地越过死出山的武士们重叠在一起了吧。

在这样的时代,西行吟咏了花之美。乍一看,西行给人的印象是超越了血腥的时代,只沉浸在美的世界中。但对于西行来说,吟咏现实世界中最美、最纯粹的东西,或许并不是与现实完全割裂的行为。西行从争奇斗艳的花朵中感受到无限的憧憬,也许正是因为那些鲜花与血染的时代是完全相反的两极。

愚秃亲鸾

这种无限深化的自我反省,与“乃虚假不实之我身,更无清净之心”的绝望紧密相连。佛教所说的悟,绝不是单向地朝着光前行的过程,其中还包含着对无限深化之恶的自觉与绝望。幽深的黑暗就在其中。可以说,亲鸾就是最深刻地觉悟到这一点的人。这样的觉悟使他自称“愚秃”。

所谓秃,不是指经过正规剃发的僧头,也不是髷髻,而是指蓬乱之发。前文已述及,后鸟羽院时代亲鸾被处流罪之刑,关于当时的情景,《叹异抄》是这样记述的:“亲鸾改僧仪,受赐俗名,因之非僧非俗,故而以秃字为姓……”亲鸾把自己这“非僧非俗”的处境用“秃”字表现出来,并以此为姓。

他又用“愚”字来表现前文所示的沉没在烦恼深渊、不能脱离名利心的自己。引《愚秃悲叹述怀》的话说,就是“恶性更难止,心如蛇蝎”,徒有其表,满是谎言和虚伪的自己。

直接以“愚秃”为题的《愚秃钞》一文开头有这样的话:“贤者之信,内贤外愚。愚秃之心,内愚外贤。”(《净土真宗圣典》注释版)高僧们传播净土教之教法,外表与其他教没有什么特别的不同,但他们信心坚定,心地清净。与之相反,自己的外表看上去也许像是信仰坚定的人,但内里却很愚钝。亲鸾的信仰与其自觉的“愚”同在。所谓“愚秃”,不是谦虚地称呼自己,而应该理解为这是亲鸾从恶的自觉和绝望的幽深黑暗中发出的词语。

欢喜与忏悔

但是,这并不是说亲鸾自己的深重罪孽就不存在了。虽然清新的花儿已经开放,但仍是在污泥之中。可以说污泥就是其存在的条件。亲鸾心中仍有无底的深渊。虽然他有时也说“信心欢喜”,但这欢喜仍旧和一直残留在根底的恶的自觉在一起,和忏悔在一起。

如果假定有叫作欢喜的纯粹东西,那么这只是看到了事态的一个方面。忏悔和欢喜在一起,欢喜和忏悔在一起。两者难以切割地结合在一起。

亲鸾除了著有《净土和赞》等所谓的《三帖和赞》,还有一篇《帖外和赞》。其中一篇和赞说:“超世悲愿听闻后,我等生死凡夫,有漏秽身虽不变,心住净土游。”意思是,阿弥陀佛出于慈悲心,超越世间之常而发愿,听闻此愿,我们便不再是迷失于生死轮回的世界之人。此身有漏,即因烦恼而污秽之事虽未改变,但心却留在、悠游在净土之意。心虽留在、悠游在净土,但身仍被烦恼所污。而心留在、悠游在净土的这种欢喜,正是产生在被烦恼所惑、因烦恼所狂的人身上,这种欢喜并非与人的本质存在方式相割裂。

亲鸾还在《教行信证·行卷》末尾所附的《正信念佛偈》中赞颂昙鸾之德的部分写道:“惑染凡夫信心发,证知生死即涅槃。”就是说,迷失于真实、为烦恼所污的愚人如果生出信心,相信阿弥陀佛本愿,那么他便可以开悟,达到虽处生死,即身处迷乱世界,仍可涅槃,即消灭烦恼与执着的状态。

拯救不是单纯超越这个污浊的世界。既是污浊之身,又要脱离污浊,当二者合为一体时,拯救便就此达成了。由此可知,亲鸾深刻地理解了这一点。生死与涅槃、有漏与无漏(没有烦恼的污染)、欢喜与忏悔即是一体。有忏悔才有欢喜,欢喜被忏悔验证,欢喜一次次被归于忏悔,而后方知欢喜是欢喜—恐怕没人比亲鸾更加深刻地懂得这些道理。

这些理解与道元在《正法眼藏·生死》中的“生死之中有佛,无生死”“唯知生死即涅槃,不可以为生死而厌,不可以为涅槃而愿。此时方有离生死之分”的理解也是相通的。涅槃、拯救并非独立于生死之外可以抽象求得的,它们恰恰是在生死的世界中才能求得的东西。在这一点上,我们可以看到亲鸾、道元所代表的镰仓佛教精神的一大特征。

致中国读者

序描画日本文化的自画像

第一章西行的“心”

——无常之世与咏歌之道

一、凝视“心”的歌人

二、作为出家,作为“咏歌”

三、西行及其时代

四、西行的境遇

第二章亲鸾的“恶”

——末法时代的拯救

一、末法之世

二、对于“恶”的彻底的自觉

三、拯救的悖论

第三章鸭长明和吉田兼好的“无常”

——两个遁世者

一、遁世的多种形态

二、鸭长明最后的境界

三、吉田兼好的无

四、“徒然孤寂”的生

第四章世阿弥的“花”

——能与禅的交汇

一、无常与“飞花落叶”

二、室町文化与世阿弥的能

三、“花”与“幽玄”

四、无心与妙—所寻求的境界

第五章松尾芭蕉的“风雅”

——闲寂、枯寂与“自然”

一、从西行到千利休,贯彻始终之物

二、“闲寂”与“枯寂”

三、风雅之诚

——“变成的俳句”与“作出的俳句”

四、闻自然之声

五、漂泊与疯狂的人生

终章西田几多郎的日本文化论

——世界主义的视角

一、在时代的洪流中

二、为了创造世界文化

后记

附录

译注

引用、参考文献

写在岩波新书新赤版第1000部出版之际