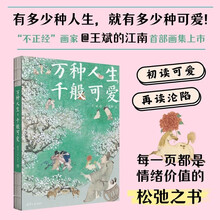

这是微服出行的官员吗?

他头顶花翎,右手持缰绳,左手握马鞭;侍从位于马前,单手持万民伞开道。

如图2《官员出行》所述,彼时官员公事出行,要有与其官阶相匹配的一套执牌举旗、敲锣喝道等仪仗人员,由此显示朝廷威仪。可惜,国道衰落,到晚清时分,官衙内已是经费短缺,入不敷出,仪仗仆从竟至衣饰破旧,行列不整,无威可言了。故有人撰文讥讽:“官宪出门,前呼后拥,旗锣伞扇,挤满中途,原所以示威而观美也。然今之督抚以及州县佐杂出来,除跟仆差役外,余皆如乞丐一流。其衣则蓝缕也,其面则黄瘦也。”作者提议,如果官衙不能厚给工食以养仆从,莫如简化仪从。官员出行,“一轿、一伞、两马”即可!(《论仪从之陋》,1876年8月7日《申报》)

清官中,还真有简化仪从的。曾任山东范县县令、潍县县令的郑板桥,夜间出巡不鸣锣开道,不打“回避”、“肃静”牌,只由一小吏手举写有“板桥”二字的灯笼作前导;他有时连灯笼也不打,穿着布衣草鞋微服私访。遇到灾荒时,郑板桥带头捐出俸禄,责令富户轮流舍粥供饥民糊口;灾情严重时,他作主打开官仓借粮,当百姓无力归还粮食时,郑板桥干脆让人烧了债券!

大清国官场中的公认观点是:做官当有官谱、官派,不然就不是做官。郑板桥做官不讲排场,出行不带仪仗,显然不是在做官,因此被罢官乃在意料之中。郑板桥被罢后的离任也与做官出行时一样简约,他雇了三头毛驴,自己骑一头,前边领路人骑一头,剩下的一头就驮他的全部家当了。做县令长达12年,清廉高洁如此,尚简务实如此,送行百姓怎不感动!

我们无从知晓本片中官员何级官阶,哪方人氏,爱繁爱简,却知道一段档案。

晚清时分,商贾渐起,官府衰微,商贾竟至以钱买官,史称“捐官衔”。于是,民成了官,但这些“官”仍然经营商贾之业,并不真做官,不过是以穿戴官服而炫耀于人前。于是,官员官服官轿遍布街市,官帽官饰成了满城风景。

不过,捐官者只是生意上的胜出者,大抵对官制服饰制度不甚了了,所以穿戴难免僭越妄用,笑话百出。至于是不是拉出一套执牌举旗、敲锣喝道仪仗的随从,那也就随他了。

片中人是真官,还是捐官者?也许读者细察骑马人的肖像神态、侍从举手投足的招式,会得出自己的结论。

展开