1、曾国藩诞辰200周年、《百家讲坛》10周年曾国藩首部抗鼎之作同步播出。今年是曾国藩诞辰200周年、辛亥革命100周年,也是《百家讲坛》节目开播10周年,是《百家讲坛》着力打造的第一部有关曾国藩的抗鼎之作,有着非凡的社会价值。新书出书日期也是《百家讲坛》节目首播日期,为期一个月的节目连续播出,将有力地带动新书热卖。

2、众多名家力荐。中国书法家协会副主席言恭达为本书封面题词"曾国藩家训"。王立群、唐浩明、阎崇年、鲍鹏山为本书撰写推荐语。其中唐浩明先生是我国写曾国藩历史小说的第一人,他的推荐非常有分量。

3、曾国藩思想价值和名人效应。"当官要学曾国藩"是一句家喻户晓的谚语,清代曾国藩不仅精通为官之道,被称为清代"中兴名臣",又是清朝军事家、理学家、政治家、书法家、文学家。在治家,治军,治国,教育等方面都有重大建树。本书讲述了曾国藩的生平故事,修身治家的经历,本身就具有很强的关注度。

4、与同类书相比可读性、故事性强。不同于其他同类书籍的是,新书一扫同类书的枯燥的、解读式的、学术味浓厚的风格,通过清新的文笔,故事化的讲述方式,讲述了曾国藩的生平故事,可读性非常强,是适合中小学生以上普通人群阅读的大众读物。另外,郦波在本书中延续了一贯诙谐幽默的叙事风格,娓娓道来,引人入胜。

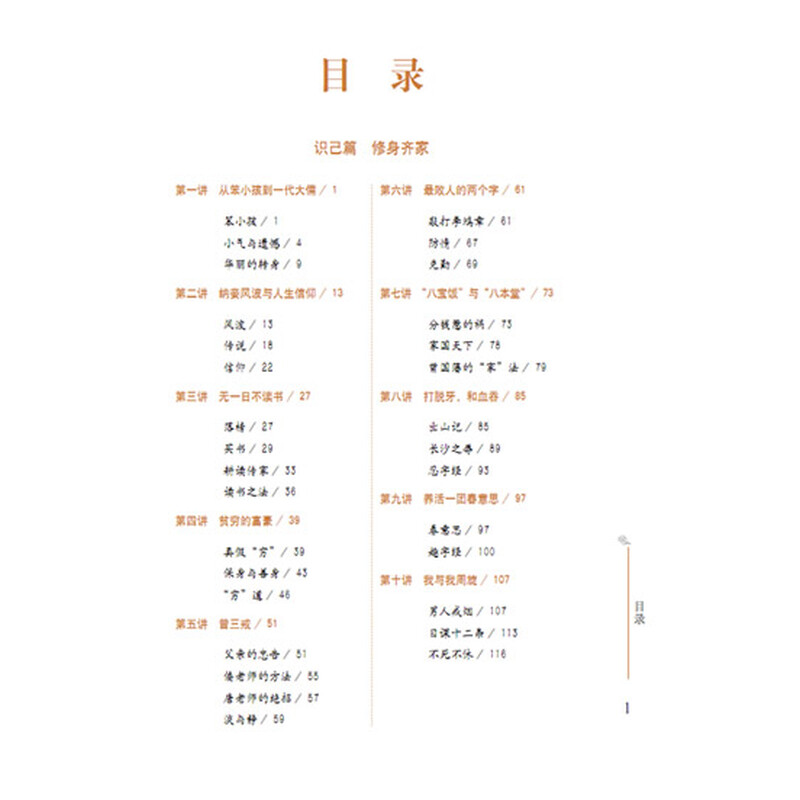

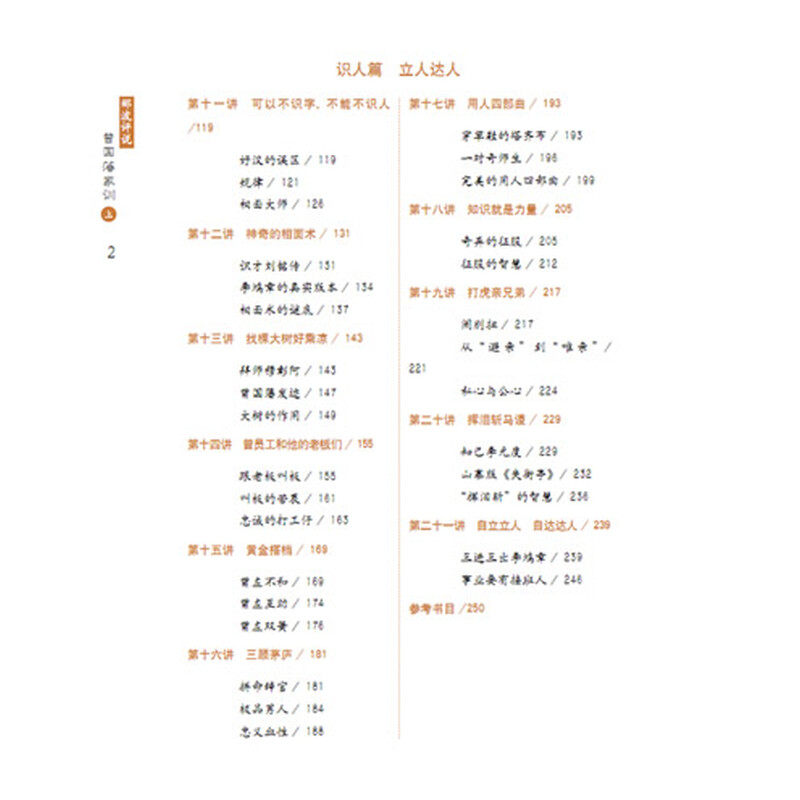

5、视角独特结合当下关注点。新书并不是单纯地传递曾国藩家训的智慧与思想:修身、养性、 自立、自达; 识人、用人,立人、达人等,还结合当代人关注的教育、励志、用人识人等社会热点进行视角独特的故事化阐述,对于当代很多问题都有启发意义。尤其对青少年、孩子的父母有很强的启发教育意义。

6、内容不限于曾国藩书信。当前市场上有关曾国藩家书的书一般停留在曾国藩的书信、日记内容上,而本书对曾国藩思想相关知识的解读不限于此,而是善于融会贯通,为本书的主旨所用,将曾国藩文集中的《冰鉴》、《挺经》等部分的内容也拿出来进行了解读,完善了识人、用人内容以及教育人们成长、成才的内容。另外,本书还充实了丰富的关联资料。收录链接了曾国藩家训的经典语录和对联,收集了丰富了人文历史知识,以及郦波的精彩点评,有着宝贵资料价值和保存价值。

展开