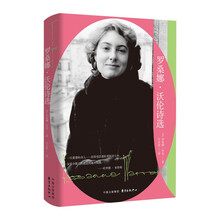

1、如果命运是一条河,如何在逆境中找回自己?

2、45岁那一年,她被20家出版社退稿,从作家转行成为一名足疗师

3、从笔尖到指尖,从孤独到治愈,从不甘到释然……人到中年,她终于找到了另一种方式与世界相处

4、16个生命故事,道尽了底层人物的卑微人生:贫穷、病痛、衰老、脆弱、孤独、麻木……

5、从这怎么可能是我的人生?到原来这样活着也不错,感受一个女人的挣扎与胜利

6、本书获得2023年都柏林文学奖获奖作品,感动万千读者

45岁那一年,她被20家出版社退稿,转行成为足疗师。

从笔尖到指尖,从孤独到治愈,她们的命运里,流淌着我们共有的伤痛!

人到中年,你不再年轻,又尚未衰老;

我不愿被人看见,也不愿见人;

心中的痛苦已经消失,随之消失的

还有年少残留的最后一丝傲慢。

离开人群的视线,你可以为所欲为,

无论过程是可怕的、美妙的,抑或另类的,

终究无人问询。

那段岁月里,你担心悄无声息地中途沉没,

不知所终。我们试图忘记过去,抹去一切,

让自己成为一张白纸,从头再来。

人到中年,你不再年轻又尚未衰老,这是一段模糊不清的岁月。来时的岸边已在视野中不见,彼岸却尚未清晰。这些年间,你在这偌大的湖中央挣扎,因单调乏味的游泳动作而疲累气喘。这时你停了下来,怅然若失,迷惘地转了一圈又一圈,恐惧感袭来,担心自己悄无声息地中途沉没、不知所终。

当我来到这湖中央时,已经 44 岁了。我的生活趋于单调乏味:孩子羽翼渐丰,丈夫患病,我对一直以来的写作生涯也产生了质疑。我的心中泛起苦涩,40 岁女性的“隐身欲”在我身上得到了完美的体现。我不愿被人看见,也不愿见人,刻意避开人群和各种善意的劝解,隐遁起来。

2015 年 3 月 2 日,在我 45 岁生日的几天后,我把衣服、鞋子、毛巾和床单装进一个大包,带着行李乘车从弗里德里希海恩前往夏洛滕堡。离开车站时,我担心会碰到那位办公室就在附近的文学代理商,近来我从她那里只收到了各种退稿通知——我的小说已经被二十家出版社退稿了。我特意绕道走小路,还是到得太早了。当我走到六号楼门前时,门口站着几个女人,也拎着大包小包,她们跟我一样年华已逝、身形走样。我有些迟疑,询问她们我是否来对了地方。她们点了点头,我们彼此微微一笑。是啊,再一次尝试新事物,谁又知道这是不是合适的选择。我和一位来自施潘道的面色憔悴的医助抽了支烟,随后进入楼内。电梯只能容纳两个人,所有人步行上楼,楼梯一层接着一层,一群女人在行李的重压下喘着粗气,默默地爬上了顶楼。

顶楼门口站着一个女人,身形瘦长,一袭白衣。

“我是吉塔,”她面无表情地与我们一一握手,“换上衣服,把床单铺在椅子上,还有扶手上。”

我们挤进角落的更衣室,打开行李,小心翼翼,生怕挤占了太多空间。当我们脱下深色长裤,

换上白色长裤时,不禁羞愧于自己日渐衰老的躯体。我们笨拙地把床单铺到椅子上,大家都不想犯错,在这里我们是学生,我们在一所自诩为学院的保健美容学校报名了足部护理 A 课程,吉塔是我们的老师。

我们犯了不少错误:忘记了足部诊断、在腿上铺毛巾、在膝盖下垫护垫;混淆了爪形趾和锤状趾、皮钳和角钳、消毒液和酒精;没有遵守卫生规范;浪费了角质层软化剂;手术刀摆错了位置;刀片插不到刨刀里。我们有时过于细致小心,有时又过于简单粗暴;有时过于精细,有时又过于草率;有时过慢,有时过快。我们也会伤到彼此,时不时有人受伤流血,需要包扎,对此我们相互之间并不计较。当我们像傻瓜一样支支吾吾答不出吉塔的问题时,听着她尖锐的声音,我们不禁后颈发僵。

休息时,我们会到楼下吃个三明治,抽根烟。

其中有一个来自俄罗斯的金发女人,她身着金色针织衫和亮眼的工装,那是一件带对角装饰纽扣的紧身外衣。涂着黑色睫毛膏的睫毛向上翘起,隐形眼镜让她湛蓝的双眼更有神采。她来这里是为了躲开家中那帮让她焦头烂额的青春期孩子,给自己一点喘息的空间,或许也是因为她自己的脚伤。她三次孕期都是踩着高跟鞋度过的。

小德拉勒来自格鲁吉亚,长期生活在埃尔茨山区。她每天早上坐三个小时的火车去柏林,晚上再坐三个小时的火车回去。按照她的说法,无论做什么都比在家里待着好,现在儿子已经 15 岁了,她也准备跟埃尔茨山区本地的丈夫分开。我夸赞她的德语讲得非常好,她说之前做过翻译。她还给我们看她的舌头,缺失了一角:“我得过舌癌。”

那位来自施潘道的医助神色憔悴,她有全职工作,这次请假来完成课程。她的儿子 14 岁,患有一种罕见的不治之症,随着年龄增长和体重增加,行动越发困难。她很快就要抱不动儿子了,背部止痛药如今也失去药效。她的老板还有两年就要退休了,最迟两年之后她打算自谋出路,究竟是自己开诊所还是在家陪儿子,尚未可知。

还有一些志愿者,他们大多是老年人,愿意花三个小时的时间,让没有经验的初学者免费为他们修脚。小德拉勒的额头渗出汗珠,头发包裹在防护帽下,眼睛藏在护目镜后,下半张脸紧紧地贴着白色口罩,仿佛战场上的士兵;憔悴的医助戴着手套,手中的修脚刀抖个不停,把志愿者的脚后跟划出了血;后续阶段中,金发俄罗斯女人被甲癣熏得泪流不止。我们神经紧绷,吉塔敏锐的目光不时扫过,伴随着她尖锐的声音和激动泛红的脸,她尖尖的手指直指痛处。

我们之中没有人生活顺遂,每个人都曾在某处颠沛流离,陷入困境,止步不前。对失败的滋味习以为常,我们逐渐变得恭顺屈从、畏首畏尾。我们试图忘记过去,抹去一切,让自己成为一张白纸,从头再来。尽管如此,我们还是失败了。吉塔并不记得我们的名字。我们离开后,下一批人又会来到这里,如我们一般的一群中年母亲,刻苦努力、平平无奇,她们都是芸芸众生的无名代表,沦为自己人生的脚注。

回家后,我把二十八块足骨的名称、指甲的结构、足部畸形以及血栓形成的原因熟背于心,也记住了刀头材质,草药功效,皮肤癌类型,病毒、细菌和真菌孢子的区别,糖尿病足的特征,以及足裂、皲裂和静脉曲张的定义。每当晚上躺在床上,我丈夫也会给我提问,我们身边满是写满笔记的小字条和足部素描。

在六号楼的阁楼上,我们进行了理论考试,实践考试由一位特邀医生主持。我们全员通过了所有考试,金发俄罗斯女人第二次也通过了考试。大家总算松了一口气,甚至充满自豪。吉塔递给我们一张证书,并和我们一一握手,她的脸上洋溢着微笑。她是一位好老师。我们在夏洛滕堡车站附近喝了一杯咖啡后分别,大家怀着忐忑与期待各奔东西。她们后来如何,我不得而知。

离开人群的视线,你可以为所欲为,无论过程是可怕的、美妙的,抑或另类的,终究无人问询。起初,我没有告诉任何人我的转行计划。但当我笑着展示我的证书时,却遭到他们的厌恶、不理解和难以承受的同情。从作家到修脚师——多么华丽的陨落。我不禁回想起旁人的意志、神情和善意建议带给我的折磨。

我等不及了,一双健全的手让我可以做一份有价值的工作。这不是一个简单的开始,但我相信它会有一个好的结果,就像所有的开始一样。

在这个年纪,青春年少的子女让你不禁追忆自己的芳华岁月,丈夫的疾病又让你的身份从爱人变成了护工。你仿佛身处一片大湖的中央,当你浮出水面并继续前行,你的所看、所思、所想越发丰盈。在这个年纪,当你开启一段冒险,对结局的设想必定悄然展开。人到中年,在马尔灿开启修脚师生涯,对此我满怀憧憬。

古塞女士

保尔克先生

布鲁迈尔女士

皮耶施先生

俄罗斯女人

弗伦泽尔女士

霍伯纳先生

新客人欧文·弗里切

诺尔母女

弗里茨

工作室集体出游

雅努什女士

恩格曼夫妇

女作家们的青春期女儿

格琳德·邦卡特

胡特夫妇

后记

卡特娅·奥斯坎普秉承着一种不受外界影响的谦逊和慷慨,在《此生未尽》中讲述了一个群体的价值以及底层普通人的尊严。

——2023年都柏林文学奖评委