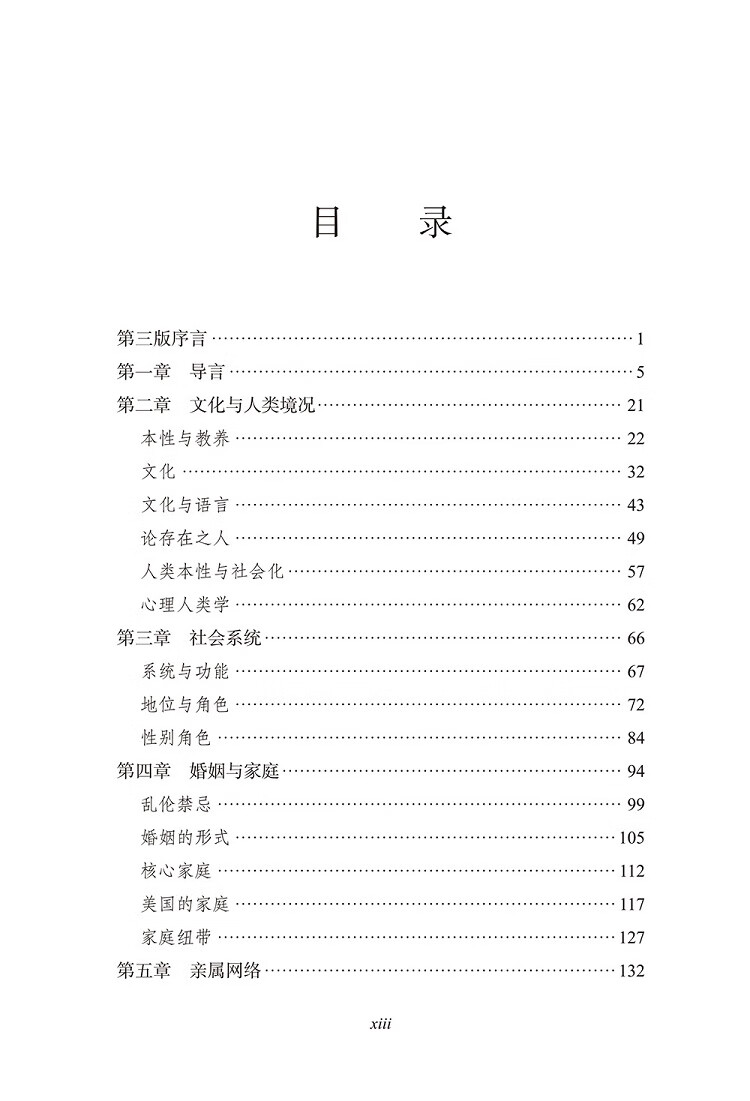

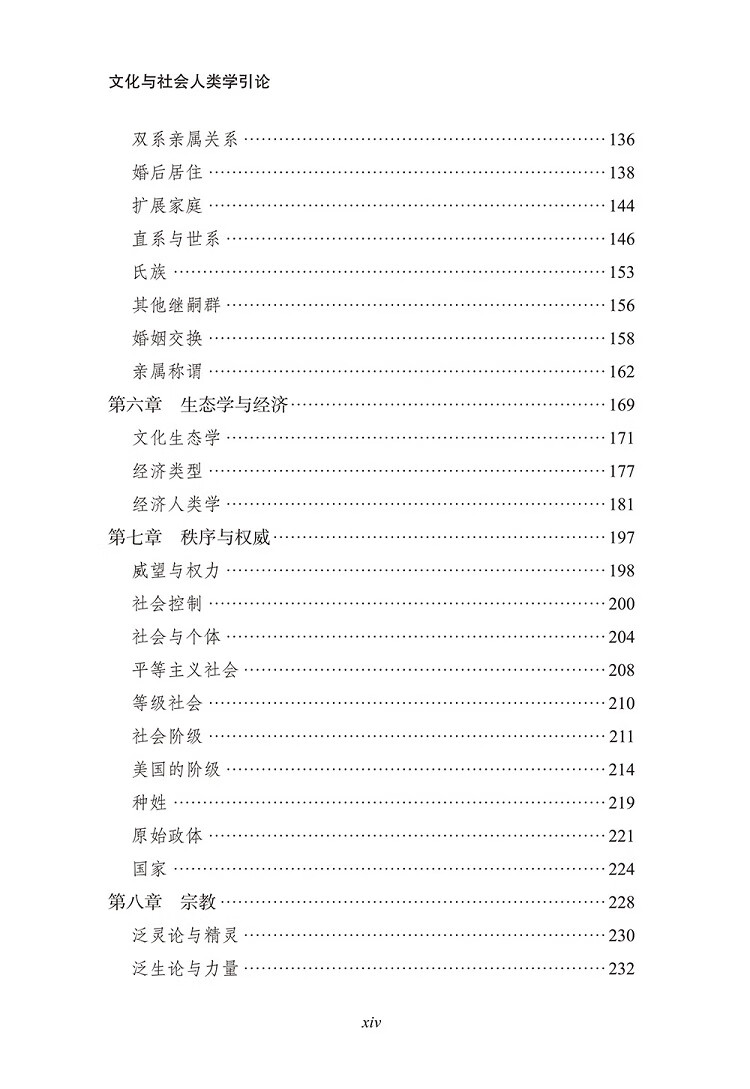

第三版序言

这本《文化与社会人类学引论》的写作是用于对本科生教授 文化与社会人类学导引性教程的一部教科书,也考虑此 书可为一般感兴趣的读者提供该领域的总体概述。1978 年本书初版时名为《社会人类学引论》,经过三次出版,书名的变更 反映此书增加了文化概念方面的内容重点。尽管书名变化,但该著 作总体的轮廓和目的初衷依旧:提供一本具备可读性和在智力上具 有激发作用的不同于标准教科书的另一种读本,一本涵盖本学科领 域所有精要但又不失其内在魅力的人类学导论。

本书的章节总目反映了大部分导论性人类学课程的分支,但是 本书陈述的风格却与传统教科书大相径庭。我试图避免对主题的狭 隘区分,以及一般教科书以一连串的例子来阐述某些定义的僵硬形 式,这种做法只会鼓励死记硬背,无益于真正的理解。本书代之以 出现的像是关于本学科的一篇长长的散文,既可为一般的公众理解, 又可被学术讲堂中的大学生所接受。为此,我尽力避免专业术语, 刻意保持连贯性,让每一部分均逻辑地来自前一部分。为了保持此 书的广度和深度,我尽力在西方思想史的语境中,尤其是在社会和 精神分析理论的语境中来展示文化人类学。

本书也被设计成需要与其他著作一起阅读,此书的篇幅因考虑 了这一要求而受到限制。这样做的目的在于:不采取那种只依赖于 一本厚厚的教科书的做法,而是不断补充民族志专著和论文集的阅读书目。过去的 35 年我一直以这样的方式来教授文化人类学,这可以有机会让学生阅读长期生活和工作在民众中的科学家对社会的描述和分析。同时,关于人类学文选的指定也使学生从教科书的有限视野中解放出来,而得以鸟瞰曾经丰富过我们这个学科的多种多样的理论和方法。

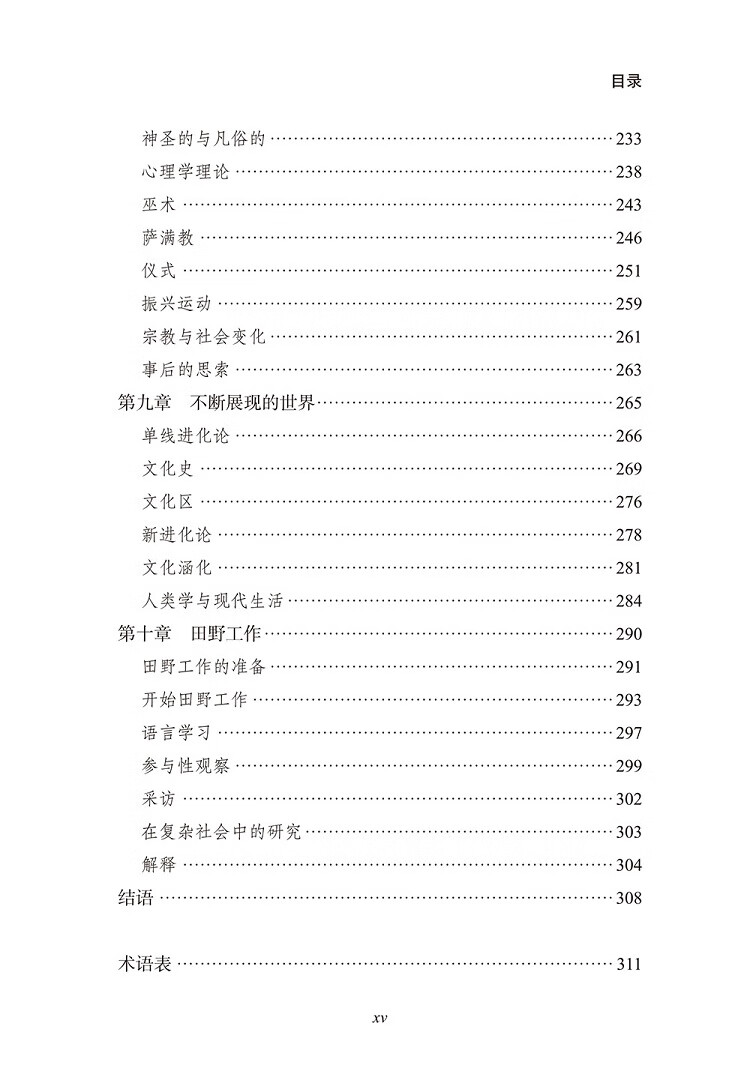

尽管由于我对本书长度加以了限制,但经过三次出版还是有所扩展。第一版集中于社会关系和社会互动,这一倾向在第二版中得以延续,但第二版更多地关注引导社会活动之符号的意义和价值。符号维度是文化的领地,因而第二版书名的变化反映了重点的变动。第二版也增加了有关田野工作的新章节,这是人类学方法论的核心内容。第三版继续将文化作为重点,包括对文化概念进行了新的、更加深入的讨论,并且增加了关于语言和文化的新的章节,以及对“人类本性”这一主题进行的扩展的叙述。在婚姻和家庭这一章增

加了新材料并进行了修订。我深信这些补充和修改的结果将成为更富成效的内容。

我当初被吸引到人类学研究中,是因为人类生活方式的千般风情和绚丽多姿使我产生了无比的惊讶和难抑的好奇,在各类广泛的习俗中我明白了人类仍然具有未被开发的潜能,在意义和规则的柔韧(malleability)和无常(transiency)中发现了我们自己生活方式的任意性。人类学扩展了我对世界的认知,并且将我自己从本文化加诸心灵的某种束缚中解放了出来。

我试图传播这种知识发现和经历的感受,但我也努力将当代美国文化作为讨论和分析的主题。这是与我用于自我理解的科学价值保持一致,因为它举着一面镜子,于其中看到的自我,就反映在他人的生活之中。在一个专业化日益增强、视野越来越狭隘的时代,人类学是唯一提出这种问题的科学:“人类是什么类别的创造物?”在研究了人类表达的所有重要的情境后,人类学也不过成为对我们自身的一种拷问,我们到世界上最遥远的地方去旅行只不过是为了面对我们自己生命的意义。

展开