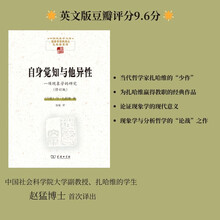

1.当代哲学家扎哈维的“少作”

2.为扎哈维赢得教职的经典作品

3.论证现象学的现代意义

4.现象学与分析哲学的“论战”之作

《自身觉知与他异性》是享誉英美和欧洲的现象学家扎哈维的“少作”,是扎哈维最富洞见、最有思想灵感的作品之一,初版于1999年,2020年出版了最新修订版,中译本由扎哈维的学生赵猛依据最新版译出。

《自身觉知与他异性》作为一本严谨和原创性的哲学著作,作者有力地论证了,现象学能够为关于自身意识的讨论做出关键的贡献。通过与分析哲学(安斯科姆、约翰·佩里、舒梅克、卡斯塔涅达、罗森塔尔)和当代德国哲学(亨里希、弗兰克、图根哈特)的辩论,扎哈维系统地讨论了与自身觉知问题相关的现象学洞见,包括对自身的时间性、意向性、自反性、身体性和社会性的分析,全面重构了胡塞尔的前反思自身觉知理论,进而论证了现象学传统在自我意识问题上的贡献远远超出了人们的想象。

最新版对这本深获学界嘉奖著作进行了更新和修订。此外,还增加了一篇序言,在序言中,作者回顾了近二十年围绕自身意识问题展开的争论,并评估了该书与作者的其他著述的关系。

现在,关键的问题是:这个同一的自我是如何被经验到的?它是如何给予意识的?或者,换一种更为清晰方式来提出这个问题,我们实际上要处理的是自我的一个新的方面,而不是简单地回到前文讨论过的第一人称呈现的样式:我的自身觉知何时关涉这个超越于活动的(act-transcendent)同一性?知觉活动具有前反思自身觉知,但是自身觉知只是自我意识的必要但非充分条件。根据耿宁的观点,后者要比单纯的、直接的自身觉知蕴含着更多的东西,它还含有被桥接起来的二元性、差异、或者说间距。在一个简单的呈现活动(无论是否是专注的活动)中,我们并不能经验到作为超越于活动的同一性的自我,而只有在当下化和自身移位(self-displacing)的经验中,比如想象、回忆和反思等活动中,才能经验到。(Kern 1989, 60–62; 1975, 66)当下化活动蕴含着裂变:反思活动蕴含着反思的自我与被反思的自我之间的裂变;回忆活动蕴含着当下的自我与过去的自我之间的裂变;想象活动蕴含着进行想象的自我与被想象的自我之间的裂变。

不过,我们要处理的是一种非常特殊的裂变。它并不会摧毁自我的同一性;相反,它揭示出迄今还是隐藏着的自我之存在的方面:它对活动的超越性。胡塞尔就回忆活动说,当下的自我具有一种显著的能力,可以把自己传递到过去,并在这一双重化中意识到其同一性。(Hua 13:318; 9:208; 11:309; 亦见 Fink 1992, 114, 117)“我不仅现在是,我不仅现在生活着,而且第二重的完整的自我生活也如其过去所是那样而给予意识,映现在我的生活中,即再现于我当下的回忆中……然而,这个自我穿越所有的再生活动而持续保持同一,保持为同一的自我,我在当下的回忆中非常确定地意识到它的过去的真实性。”(Hua 11:309–10)只有当主体性将其自身从它的当下处境中移位到当下化的处境,当它穿越这种差异而觉知到其同一性的时候,才浮现出来真正的自我论的自身觉知。只有当我们意识到自我穿越不同的经验而保持同一性的时候,我们才采纳了经验与自我之间的区别,而只有当采纳了这个区别的时候,我们才能说经验为自我所拥有,(p. 155)为了实现这一点,我们必须把不同的经验联系起来加以比较,而这正发生于当下化的活动之中。(Kern 1975, 58, 62, 65)因此,正如伯奈特曾指出的,我们不能简单地认为,胡塞尔的纯粹自我概念体现和确认了他对在场(presence)的形而上学的坚持,因为只是在开始认真考虑具有自身分裂、自身离场与自身异化特征的意向活动时,胡塞尔才引入了纯粹自我。(Bernet 1994, 303–4) 关键是不要误解了这个论证。宣称主体性只有通过它的自身他者化(self-othering),才能在其中获得清晰的自我意识(Marbach 1974, 117–19; Bernet 1985, xliv),并不是要支持关于自身觉知的反思理论的论证,也不意味着要接受萨特关于自我源于反思的论断。

当然,我们在反思中遇到一种特殊类型的自我意识,但这要归因于反思(以及其他当下化活动)所揭示出的穿越差异的同一性,而不是反思本身的自身对象化。并且,萨特声称,反思所提供的是关于“自我”的意识,而不是自我意识,因为,在反思中显现的自我是对象,而不是反思的主体;这也意味着,反思的整个过程事实上具有自我论的结构。当我反思的时候,我并非仅仅发现某个不确定的正在知觉的个体。如果是那样的话,我就不会说,“我知觉到一个黑色的台球”,而是会说“某人知觉到一个黑色的台球。”在说“我”的时候,我明确地肯定了,反思的主体与被反思的主体的同一性。这两个经验(进行反思的经验与被反思的经验)都是自我意识的部分,因为,只有穿越这种差异,自我才能展现出超越于活动的同一性。(Kern 1975, 65–66)在某种程度上,我们应该说,只有在现实的意识与被当下化的意识之综合中,自我作为超越于活动的同一性才能显现。它在这个过程中得以构成,即实现其给予。但是这绝不是一种任意的或扭曲的虚构。这只不过是明确了事先已经存在的东西,即自身显示的恒定维度。(Hua 9:208)

有人或许会认同塞尔,通过下面这个图景来说明一个颇为普遍和相当流行的无意识概念——弗洛伊德本人有时候也认可这个概念。我们的心灵状态与心灵过程就像大海里的鱼。无论鱼在海里游得多么深,它们总是保持着外形。我们看不见游到海底的鱼,但是它与在海面上游泳时有着完全相同的外形。当心灵状态处于底部时,它是无意识的;当它浮现在表面,它成为有意识的(Searle1992,152)。基本上,所有心灵过程都是无意识的,把它们带入意识之中,就像把一条鲈鱼钓出水面。因此,如果把心灵比作大海那么相比于我在任一时刻所拥有的整个心灵状态而言,有意识的经验仅仅构成了一个极小的部分。即是说,在我(或在我之中的某个东西)知觉、相信、希望、回忆、想象和意欲各种各样的事物的任何时刻,我对此根本就没有觉知。

按照这种解释,有意识的心灵状态所具有的一切东西,无意识的心灵状态也都具有,包括意向性与自我中心性等;它只是欠缺有意识的性质。它与有意识的状态完全一样,只不过它是无意识的因而,意识被认为是情绪或意向活动的完全外在的、非本质的特征它对于相关心灵状态的构成并无任何实质贡献,只是一种单纯的装饰而已(Freud 1940c,304;1946,267)。

这种解释一直为现象学家所批评。因此,有人声称,弗洛伊德使用的一系列误导性的隐喻损害了他对无意识的描述,这最终显现出对有意识和无意识的误解。我们无法轻易地做到,一边把有意识的“性质”从感受或意向活动中抽取掉,另一边还说它仍然是感受或意向活动。正确地理解的无意识根本不能被等同于剥除了自身觉知的通常的意向活动,而应该被作为主体性中的一个相当特殊的深层结构(Ricoeur 1950,362,367;Bernet 1996a,46;1996b)。

我需要强调,现象学的批评并非针对无意识概念本身,而是针对一种特定的对它的误解。那么,现象学家们是如何理解无意识的呢?

致谢

修订版序言

导论

第一部分 初步思考

第一章 “我”

第一节 “我”的指称方式

第二节 “我”的指称对象

第二章 反思的自身觉知与前反思自身觉知

第一节 自身觉知的反思理论

第二节 主体性与索引性

第三节 布伦塔诺论内意识

第四节 海德堡学派的立场

第五节 自身觉知现象的内在复杂性

第三章 本质性的问题

第一节 图根德哈特的批评

第二部分 主体性的自身显示

第四章 初步区分

第一节 存在论的一元主义

第二节 萨特与胡塞尔哲学中的前反思自身觉知

第三节 边缘意识

第五章 自身觉知的时间性

第一节 时间对象的构成

第二节 意识流的自身显示

第三节 时间性的不同形式

第四节 德里达论滞留

第五节 亨利论感受性

第六章 身体

第一节 知觉的身体

第二节 身体的自身显示

第三节 身体的自身对象化

第七章 自身触发与他异触发

第一节 亨利论纯粹内在性

第二节 胡塞尔论自身觉知与触发

第三节 萨特论意识的空虚性

第四节 德里达论折返之中的裂隙

第五节 自身显示的分化架构

第八章 自我中心性的不同层次

第一节 萨特论非自我论的意识

第二节 第一人称给予的自我中心性

第三节 自我作为集中注意的原则

第四节 自我对意识活动的超越性

第五节 时间性与人格解体

第九章 个人、身体与他人

第一节 俗世的自身觉知

第二节 他人的异化凝视

第三节 个体化与交互主体性

第四节 身体的外在性

第五节 婴儿的自身觉知

第十章 自身显示与自身理解

第一节 纯粹的与不纯粹的反思

第二节 反思与自身他异化

第三节 主体性的不可见性

第十一章 结论

附录 自身觉知与无意识

一、弗洛伊德

二、现象学与无意识

三、自身呈亮与自身透明

参考文献

索引

译后记

《自身觉知与他异性》第版走在了时代的前列;年后的今天,该书的第版可谓恰逢其时。扎哈维在书中提出的论点经过了更新和修订,一如既往地新鲜而富有启发性,对于任何对心灵哲学的现象学方法和分析方法如何相互丰富感兴趣的人来说,这本书仍然是一本“必读书”。

——史蒂文·克劳尔(Steven Crowell,莱斯大学哲学教授,Normativity and Phenomenology in Husserl and Heidegger的作者)

本书已迅速成为经典之作。本书由当今最具影响力的现象学家之一撰写,既可作为胡塞尔成熟思想的入门读物,也可作为对当前关于人类自身本质的哲学讨论的原创性贡献。扎哈维的这本书信息量极大,论证严谨,语言清晰易懂,他巧妙地为胡塞尔辩护,反对那些对胡塞尔持有偏见的批评者,并在当代心灵哲学和形而上学领域开辟了新天地。这部著作对分析哲学传统和大陆哲学传统的读者同样有益。

——鲁道夫·贝内特(Rudolf Bernet,蜚声世界的胡塞尔研究者和当代著名现象学家,长期任教于鲁汶大学哲学系,曾长期担任鲁汶大学胡塞尔档案馆馆长,德国现象学研究协会主席)

《自身觉知与他异性》条理清晰,观点明确,论述平实,提出的论点极具独创性,令人信服,不仅现象学家,任何对自我意识感兴趣的哲学家都应该关注……在现象学领域,根本没有其他著作能够如此详细、如此系统、如此富有启发性地探讨自身觉知(self- awareness)问题。

——史蒂文·克劳尔(Steven Crowell,莱斯大学哲学教授,Normativity and Phenomenology in Husserl and Heidegger的作者)

这本书在现象学细节方面意义重大,它展示了现象学是如何贡献出重要见解的,而这些见解在对人类经验/体验的分析的和科学的论述中很容易被忽视。

——肖恩·加拉格尔( Shaun Gallagher,当代哲学家,《现象学的心灵》的作者之一)

对主体性(subjectivity)和自身意识(self- consciousness)进行了雄心勃勃的原创性讨论……通俗易懂、严谨、引人入胜。

——罗伯特·皮尔斯(Robert Piercey, The Uses of the Past From Heidegger to Rorty 的作者)

年首次出版的《自身觉知与他异性》已成为一部经典著作,也是对胡塞尔感兴趣的人的必读书……对于任何对现象学和自身意识问题及对意向性和心灵哲学的影响感兴趣的人来说,这都是一本宝贵的资料。

——耶格(A. Jaeger, 本笃学院, CHOICE)