钢琴音乐自其诞生以来,就以其独特的魅力和表现力深深地吸引了全世界的音乐爱好者。作为一种高度复合的艺术形式,钢琴艺术集音乐性、技术性、文化性于一身,不断在世界各地的音乐文化中演化和发展。钢琴艺术,这一绵延数百年的音乐传统,不仅是西方古典音乐的重要组成部分,也已深深根植在全球各地的文化土壤中。其历史的丰富性、技术的复杂性以及情感的表达力,使钢琴成为跨越国界、文化和语言的全球性艺术形式。从其早期的原始形态到现代钢琴的高度发展,钢琴艺术不断地演化和创新,已成为叙述人类情感、传递文化价值的重要媒介。

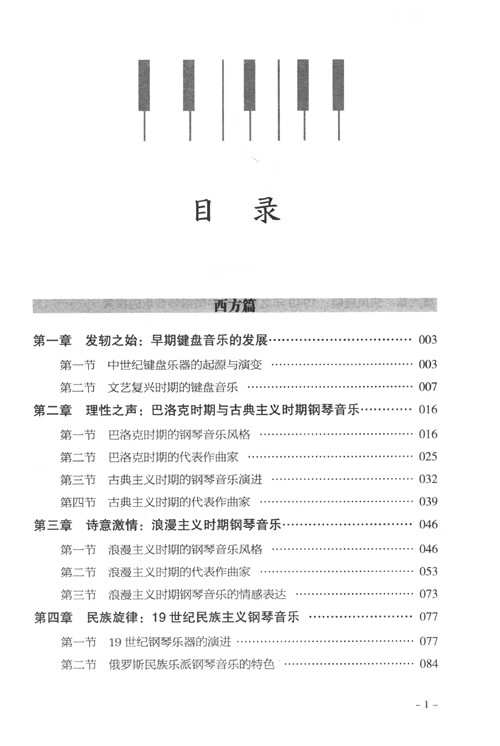

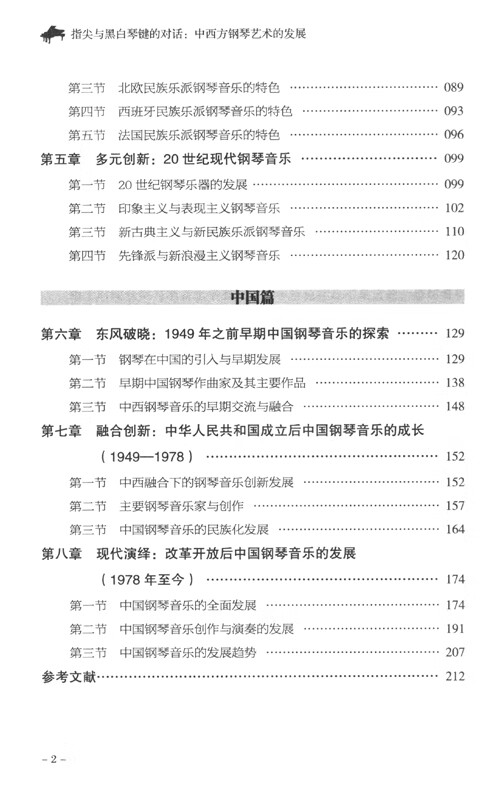

《指尖与黑白琴键的对话:中西方钢琴艺术的发展》分西方篇和中国篇两大部分,共八章。西方篇部分——首章回顾了中世纪键盘乐器的起源与演变和文艺复兴时期的键盘音乐,奠定了钢琴音乐发展的历史基础;第二章详细分析了巴洛克时期与古典主义时期的钢琴音乐,突出了这两个时期的代表作曲家及其对钢琴音乐风格的影响;第三章和第四章分别深入探讨了浪漫主义时期的钢琴音乐风格和情感表达,以及19世纪民族主义钢琴音乐的特色;第五章转向20世纪,分析了现代钢琴音乐的多元创新,揭示了印象主义、表现主义、新古典主义等多种音乐风格对钢琴艺术的影响。中国篇部分——第六章和第七章从钢琴在中国的引入到中华人民共和国成立后钢琴音乐的成长,详细梳理了中国钢琴音乐的发展轨迹,展现了中西融合在中国钢琴音乐创新发展中的重要作用;第八章聚焦改革开放后中国钢琴音乐的全面发展,展望了钢琴音乐的未来发展趋势。

通过细致的历史追溯和深入的艺术分析,《指尖与黑白琴键的对话:中西方钢琴艺术的发展》呈现了一幅钢琴音乐发展的宏伟画卷,不仅为钢琴音乐爱好者提供了丰富的知识和灵感,也为钢琴音乐的学术研究提供了宝贵的参考资料。书中对钢琴音乐发展趋势的前瞻性思考,特别是对改革开放后中国钢琴音乐发展的深刻见解,对于理解和研究钢琴艺术具有重要作用。

由于时间仓促与笔者水平有限,书中难免存在不足之处,恳切希望广大读者、专家批评指正。

展开