彝族自古以来生活在边远的高海拔大山深处。据2020年全国人口调查,彝族共有983万多人。他们以勤劳的双手、惊人的毅力、顽强的斗志,开拓、建设中国的边疆,做出了举世瞩目的巨大贡献,是祖国各民族大家庭中的光荣成员之一。

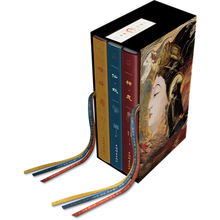

彝族文化,是辉煌灿烂的中华民族文化的重要组成部分。无论是古老的彝文,浩如烟海的典籍和民间文学,还是独具特色的音乐、舞蹈和美术,都在我国乃至世界文化宝库占有自己的位置。《爨文丛刻》和《西南彝志》这两部彝文巨著囊括了彝族自明代以来许多的彝文古籍,是研究彝族文化历史的重要材料,其他典籍如《尔比尔吉》《玛木特衣》《勒俄特衣》和《阿莫尼惹》等,都是彝族古老文明的见证。各彝族聚居区都有自己的民间诗人,有许多优美动人的史诗、长篇叙事诗、民歌和传说故事。云南的《阿细的先基》和《梅葛》,凉山的《勒俄特衣》等,是以记叙古老的神话为主要内容的诗集,是史诗一类的作品。彝族文学中更多的作品是以阶级社会为背景,揭露奴隶社会和封建社会的罪恶与黑暗,深刻描写了被压迫被剥削的劳动人民的痛苦生活和反抗,以及对美好生活的憧憬,如凉山地区流行的《阿什木呷之歌》《孤儿约呷》《一个奴隶的故事》《妈妈的女儿》以及云南彝族聚居地区流行的《妇女出嫁诉苦歌》《不愿在夫家的姑娘》等。彝族撒尼人的叙事长诗《阿诗玛》,塑造了一个美丽、善良、勤劳、智慧、热爱生活、向往爱情、不畏强暴、勇于反抗的阿诗玛的艺术形象。彝族文学具有鲜明的民族风格,内容曲折复杂,语言上非常善于运用比喻和夸张的手法。其中诗歌一般是5个音节一句,每句押韵,非常易于流传。

彝族是能歌善舞的民族。汉代司马相如在其名著《子虚赋》中曾经提到“颠歌”。后人注解,“颠歌”就是居住在滇池周围包括彝族先民在内的少数民族的歌曲。晋宁石寨山出土的滇人文物中,有不少是以表现当时歌舞为内容的,有女俑作翩翩起舞之状,有8人乐队合奏的场面。南诏时期,“骠国(今缅甸)乐”就先在南诏流行,然后再传入长安的。同时,南诏统治者也向中原朝廷献上自己的音乐(“夷中歌曲”),经过剑南西川节度使韦皋的提炼和加工,编成“南诏奉圣乐”,曾在长安宫廷上演。彝族传统的乐器也富有特色,如葫芦笙、马布、巴乌、口弦、月琴、笛、三弦、编钟、铜鼓、大扁鼓和克西举尔等,丰富了祖国的器乐艺术宝库。

展开