钱红莉的散文让人有笃定的底气,底气源自对吃食的尊重,也源于精神生活的富足:做饭之余,有诗,有画,有音乐。正因为作者赋生活以文艺色彩,这些事关柴米油盐的文章也不会寡淡如日常菜谱。

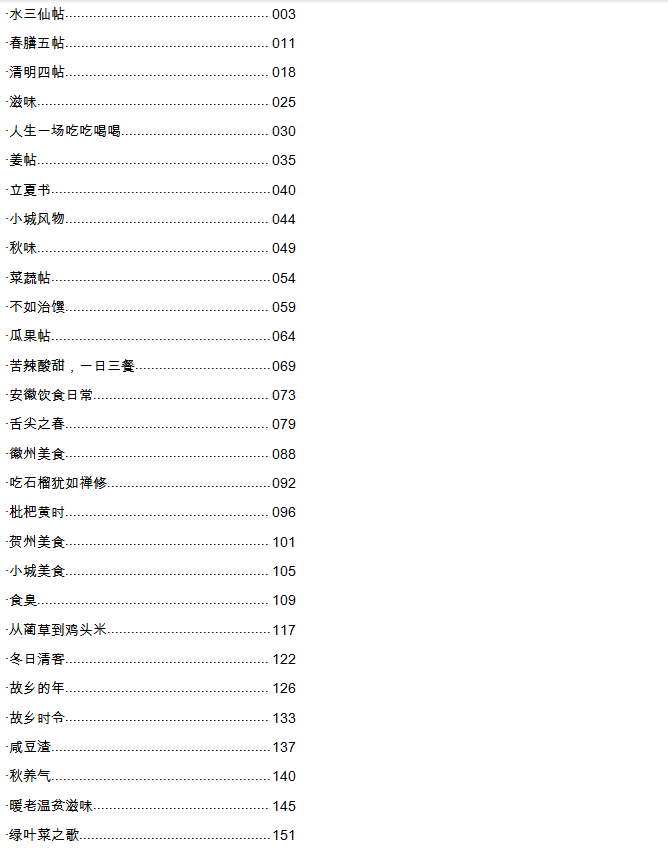

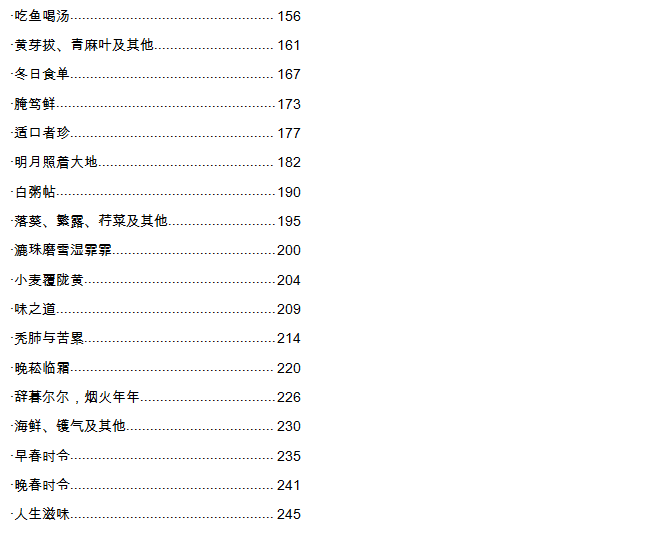

《小食谭记》收录作者四十余篇关于美食和饮食文化的散文,书中所收录的文章,题材多样,风格温柔,从消逝的乡村野畈到灵动的美食记忆,在文字的自然流淌中贯彻与万物同声共气的情怀,反映出对恬静生活的向往与热爱。作者文笔空灵优雅,观察细致入微,娓娓道来,亲切隽永,别具韵味,也能感受生活的乐趣。

水三仙帖

菱角菜

如果顺时针旋转的栀子花苞里,藏着一整个宇宙的奥秘,那么,菱角菜的滋味里,一定流淌着一条大河的气息……

朋友寄来包裹,有菱角菜、蒲芽、藕带,是珍贵的水三仙,自带流水的清气,印刻于DNA里的与生俱来的气息,一霎时氤氲开来,无比治愈。

野生菱角菜,口感最佳,一株株,小而瘦。侍弄它们,需极大耐心,将禾秆上细毛捋掉,掐掉叶及花柄,反复揉搓,去除水锈,切碎,与老蒜粒同炒,激点水,盖锅焖三两分钟即可,夏日佐粥的最佳小菜。

水生植物一向清火,吃过菱角菜的口腔内,仿佛滑过薄荷一般清凉。

我家乡的河流里,遍布野生菱角菜,叶秆青绿。初春自河底生发,牵藤至河面,散叶开枝。初夏,开白花,花落,菱出。盛夏成熟,翻开一株,五六七八个青菱,花生粒大小,四个角,尖而戳手。小孩们大抵于圩埂放牛无聊了,才要下河摘几个青菱打打牙祭,含于上下牙间,轻嗑,白浆出,微甜,不比家养的红菱鲜甜多汁,聊胜于无吧。每次吃它,嘴唇都被尖刺戳破,胀而痛。

亘古即在的一条小河,自我们村前蜿蜒……每年春上,大人们默契地各自认领一片河段,将头年珍藏的老菱裹上泥巴一颗颗抛下河里。等我们脱下夹衣则是仲春了,菱角禾秆自河底扶摇直上。初夏,铺满整片河面。菱角叶子接近革质,可反射阳光,老远望见,白亮亮一片,随着气温升高,开始疯长起来,若干菱角菜盘被同伴挤出水面,耸立着,照常开花。正午,当路过河边,可听闻游鱼撕咬菱角菜发出的“咔嚓咔嚓”的微响,也是天地自然的律动。

家养菱,叶绿,禾秆、果实皆红,大而壮,随便拽四五株,够炒一碟了。坐在河边,毛、叶捋净,放青石上像洗衣那样揉捻,去除水锈,切两个青红椒同炒,一碗下饭菜。

河流是天然共享的。那么,谁都可以去河边拽几株菱角菜享用,纵然被主人看见,也无大碍。这种水生植物的繁殖力天生强悍,人一遍遍拽它吃它,倒刺激着它一日日快速复制,从未见少过。等秋风起秋霜降了,又是流水哗哗的一段河面了,世界仿佛从未发生过什么。

红秆菱角菜,口感微涩,但不仔细品咂,也体味不出。早餐喝粥,吃它。中餐吃饭,也喜欢端出搭搭嘴。嫩菱剥出,可生食,亦可熟吃。素油清炒,脆嫩,多为宴席备用。

有一年,小姨父去世,在老家县城饭桌上吃到过一回素炒菱角米,桑葚一样紫的嫩菱,热气腾腾堆在碟中。我夹一块,慢慢品咂,依旧几十年前的滋味——想起童年,小姨正青春,彼时为小学代课教师的小姨父坐在房里拉二胡给小姨听的样子……恍如隔世。

晚夏时节,外婆喜欢用老菱煮粥,甜而糯。合肥菜市偶尔也能遇见一二,比起家乡的风味,则要逊色。大约与产地、水质相关。活水河中生长的食物,才有生命的滋味,茭白、莲藕亦如是。

菱角菜一时吃不完,外婆将其洗净,晾干,腌制起来。发酵过的菱角菜,乌紫乌紫的,犹如一坨坨墨疙瘩,自坛里掏出,搁饭锅蒸透,抹些水辣椒,不愧为下饭之绝响。

许多年未曾享用过腌菱角菜了。

近年,每次回芜探亲,难免匆匆,无暇去菜市买些菱角菜带回。不承想,朋友回老家无为度假,赤心投喂我如此珍爱的食物。

上午,我坐在客厅小凳上,一株株耐心捯饬这远道而来的菱角菜,放菜盆里一遍遍揉搓,再切切碎,拍五六瓣老蒜,用菜籽油爆炒。一顿饭的工夫,被我一人饕餮大半。与童年时一样的粗朴口感,滋味无匹,别人何以体会得到?

如此平凡的一味水中小菜,却一年深似一年印刻于味蕾深处,实在珍贵。

蒲芽

蒲芽,顾名思义,香蒲的嫩芽。

香蒲多栖身于沼泽、河畔,属多年生水生植物。

在我的家乡,要等到端午时节,香蒲才会被关注到。农历五月初五,一早将艾蒿自菜地砍回,再去河边摘了几片香蒲长叶,与艾蒿同绑,悬挂于前后门……两者均为辟邪之用。小时候的我听闻艾蒿特有的香气,可以驱鬼,我们那里唤香蒲为“宝剑”,以形赋型,酷似长剑,故,同样可以劈妖除魔。

只是,不曾想起过要去吃香蒲的嫩芽。

近年,或许人们茹荤过度,忽然想起蒲芽素白清淡的好。一年年地卖上了高价。我在合肥菜市从未遇见过。

上海五星级酒店里,大厨喜好以蒲芽与火腿制馔——猪骨、鸡鸭吊高汤,入火腿,上桌前,下一小把蒲芽……醇厚油腻的肉味,被素朴的蒲芽点了睛,食其清新之气。

蒲芽相当于蔬菜界的妙玉吧,原本性淡无争,一身鹅黄,自水出,如柔荑,嫩得一阵风就能把它吹折,素淡而雅,荤素配之,皆可。

蒲芽焯水,切碎,加入鸡蛋,平铺于锅底,煎成蛋饼,也是一味。

我则素炒。一只新鲜小米辣切丝,拍两瓣老蒜,烈火炝锅,五六秒即出。食之,脆嫩无渣,是原初的清气,舌上生风,如一条大河穿林而过。

距家百米的荒坡沟渠内,也被园林工人植了一丛香蒲。到了秋日,结蒲棒,黄褐色,像一根根火腿肠在风中摇摆。蒲棒可入药,《本草纲目》里有记录。