“我热情而忘我地说谎,就像夜莺吟唱。”

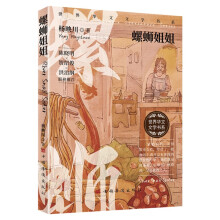

★ “元小说”绝妙之作,《洛丽塔》姊妹篇

★ 一个臆想狂眼中的世界,一场以艺术为名的犯罪狂欢

★ 新电影巨擘法斯宾德同名电影原著小说

作为二十世纪公认的杰出小说家和文体家,弗拉基米尔•纳博科夫的作品对英文文学乃至世界文学都产生了不可磨灭的影响。“纳博科夫精选集II”精选五部纳博科夫代表作,其中不乏市面上难以寻见、读者翘首以盼的期待之书。

五部作品皆为纳博科夫的早年创作,从中可以看到一个文字炼金术士的成长:处女作《玛丽》怀念故国与初恋;《防守》以解剖刀般的精准描绘一位疯狂的象棋天才;《眼睛》用“间谍”题材挑战小说技法;《绝望》则玩转“元小说”,主人公颇有后期《洛丽塔》中亨伯特的影子;《斩首之邀》是一部光怪陆离的超现实黑色寓言。透过跨越十年的五部杰作,可以看到年轻的纳博科夫如何进行“风格练习”和写作探索,从早年天然敏锐的感受力和细腻的书写,到后期对结构和文体的自如掌控,逐渐构建出独一无二的小说宇宙。

《绝望》是纳博科夫长篇小说代表作,讲述一个在平庸日常中感到窒息的中年男人如何一步步走向自我分裂。他是一位巧克力商人,生活看似体面,却耽溺于幻想;家庭看似美满,却打心底蔑视自己的妻子;拥有优秀的艺术品味,本性却残酷无情。他用种种谎言和自我麻醉来重写人生,如同作家精心虚构小说情节。最终,他选中一个和自己长得一模一样的流浪汉作为替身,开始了一场以艺术为名的犯罪狂欢……“元小说”技巧在本书中得到了绝妙的呈现,这位不诚实的叙事者,如同灵魂出窍般时刻审视自我,逐渐暴露阴谋和意图,将读者带入一个臆想狂眼中的非理性幻象世界。

本书于1978年被改编为同名电影,由新电影巨擘法斯宾德执导。

我在斜坡上瞧着大路,待了一会儿;然后转身往前走去,看见在两个光秃秃的土包之间有一条隐隐约约的小道,过了一会儿,我便找一个地方歇一会儿。离我不远处,在荆棘丛下躺着一个男人,脸朝天,盖着一顶帽子。我正要从他身边走过去,但他那奇怪的样儿吸引住了我:一动也不动,张开的双腿没有一点儿生命的迹象,半弯的手臂是僵硬的。他穿着一件深色的外套,一条灯芯绒裤子。

“别胡思乱想了,”我自言自语道,“他睡着了,睡着了。没必要去惊动他。”但不管怎么样,我还是走了过去,用我考究的鞋尖儿将帽子从他的脸上踢了开去。

请吹起喇叭吧!或者敲响那种伴奏令人叹为观止的杂技表演的鼓声吧。令人难以置信!我简直难以相信我看到的一切,我怀疑我是否神经错乱了,我觉得恶心,一阵昏眩——老实告诉你,我不得不坐了下去,两腿在战栗。

要是换了另一个人处在我的位置,看到我所看到的,他也许会哈哈大笑起来。而我却被这可能隐含的神秘性所震撼了。在我瞧着的当儿,我心中的一切仿佛都垮了,仿佛从十层楼的高处往下猛冲下来。我以无比惊异的神情瞧着。它的完美性,没有原因,也没有目标,使我的心中充满了一种奇异的敬畏之情。

现在,既然我已经写到最重要的部分,并将那好奇之火压了下去,为了这次相遇我琢磨着应该让我叙事的行文和缓下来,安安静静地回顾一下我走过的每一步,想一想那天上午我没能找到公司的那家伙之后,我走上了那条路,爬上了山,在微风吹拂的五月蓝天下,瞧着那煤气罐的红色圆顶时我的心情到底怎么样,我到底是怎么胡思乱想来着。让我们无论如何把那件事了结了。在邂逅之前,再瞧上我一眼吧,戴着一副亮色的手套,没戴帽子,仍然漫无目的地往前闲逛着。我心中到底在想什么?奇怪得很,什么都没想。我心中绝对空空如也,就好像是那半透明的瓶子迟早要装上东西,只是眼下不知道罢了。关于手边事务,关于我最近买的汽车,关于乡野周围这儿那儿的美景的缕缕思绪,只是在我心头浮光掠影般地一晃而过,如果说在我心灵深处广袤的原野上还有回音的话,那仅仅是驱使我往前走的那朦朦胧胧的一种感觉。

一九一九年我在莫斯科就很熟稔的一个聪明的列特人有一次对我说,我有时候毫无理由地沉思默想起来,这肯定是我要进疯人院的信号。他当然有些夸张;在过去的一年中,我彻底地测试了我超人的思维简洁和前后连贯的才能,这种才能在我对于逻辑的掌握上表现了出来,我的十分发达但完全正常的心灵对这种逻辑的把握有一种痴迷。本能所引发出来的胡闹、艺术视野、灵感,所有这些伟大的、赋予我生命以美的东西,我想对于一个普通人来说,不管他多么聪明,却意味着轻度疯狂的开始。别发愁;我非常健康,我的身体内外都是清洁的,我走路的步子是轻松的;我既不酗酒也不一支接一支地抽烟,我也不放浪不羁。所以,我身体状态极佳,穿戴讲究,瞧上去相当年轻,在上面描述的乡野中溜达;神秘的灵感并没有蛊惑我。我真发现了那无意中碰到的东西。让我再重复一遍——令人难以置信!我以无比惊异的神情瞧着。它的完美性,没有原因,也没有目标,使我的心中充满了一种奇异的敬畏之情。但也许就在那时,在我瞧着的当儿,我的理智开始审视其完美性,寻觅其原因,琢磨其目标了。

他深深地吸了一口气;他的脸上绽放出生命的涟漪——这稍微减轻了些我的惊愕,但我心中仍然怀着那惊异之情。他睁开眼睛,斜瞥了一眼,坐了起来,不断地打呵欠——仿佛永远打不完似的——双手深深地埋在他的棕褐色油光光的头发里挠头皮。

他的年龄跟我差不多,瘦长个儿,邋邋遢遢,下巴上的胡子茬儿足有三天没刮了;在他衬衣领子开口的下方和上方之间露出一溜狭窄的粉肉来(领子软软的,有两个圆洞,这意味着饰针掉了)。他的薄薄的针织领带斜挂在脖子上,衬衣前方没一颗纽扣。在纽扣扣眼上仍然残留着枯萎的业已褪色的紫罗兰;有一朵紫罗兰从纽扣眼里脱了出来,倒头挂在那儿。他身旁躺着一只破旧的背包;背包盖开着,露出一个椒盐卷饼和一根咬过的、残留大部分的香肠来,这一般总是意味着不合时宜的肉欲和粗野的食欲。我坐着,带着一种惊骇审视这个流浪汉;他似乎穿戴着老式化装舞会上小丑那愚笨的衣装。

“我抽上一支烟就好了,”他用捷克话说。他的嗓音出乎意料地低沉,甚至于可以说是沉静的,他将两个手指叉着伸出来,做了一个抽烟的姿势。我将我的大烟盒塞到他跟前;眼睛死盯着他的脸。他将手顶在地上,弓着身往我这边靠近点儿,这当儿,我就趁机瞥了一眼他的耳朵和他凹陷的太阳穴。

“德国种的样儿,”他说,笑了笑——露出了牙床。这使我失望得很,但幸亏那笑容很快就消失了。(到这时,我还很不情愿放弃我那惊愕的心情。)

“你是德国人吗?”他用德语问我,手指捻转着烟卷。我说是,在他鼻子底下打开了打火机。他贪婪地用双手遮盖在颤动的火上。紫黑色的方方的指甲。

“我也是德国人,”他说,吐出一缕青烟,“就是说,我父亲是德国人,但我妈是捷克比尔森人。”

我一直指望他会露出惊讶的神色,也许还会大笑起来,但他始终很木然。这时我意识到他是多么傻。

“睡着了,”他用一种愚蠢的自满自足的口气对自己说,蛮有兴致地吐了一口唾沫。

“失业了?”我问。

他忧愁地连着点了几下头,又吐起唾沫来。我一直纳闷头脑简单的家伙的唾沫怎么会那么多。

“我还能走,但靴子不行了,”他说,瞧一眼他的脚。靴子实在是破烂不堪。

他慢慢地转过身去,趴在地上,一边望着远处的煤气罐和一只从垄沟里飞起的云雀,一边带着沉思的神情说:“去年我在萨克森有一个很好的活儿,离前线不远。种花。世界上最好的活儿!后来我在一家饼屋干活。每晚下班后,我和朋友经常跨过前线去喝啤酒。去七英里,回七英里。捷克啤酒比我们的要便宜些,娘儿们也要肥些。我有一阵子拉小提琴,养一只小白鼠。”

现在让我们从侧面来看一眼,只是溜上一眼,无需看得太真切;也请不必太近,先生,否则你将受到极大的震撼。也许你不会。啊,在经过了这一切后,我算是明白了人的眼光有偏爱的一面,有可能犯错误。不管怎么样,情景是这样的:两个男人斜躺在一片衰草之上;一个穿着洒脱,用一只黄手套拍打膝盖;另一个是目光呆滞的流浪汉,全身躺在地上,喋喋不休地抱怨生活。周围沙沙作响的矮荆棘丛。飞驰的云朵。一个刮风的五月天,人有点打冷颤,好比马毛的颤动。从大路传来卡车的隆隆声。在空中回响着云雀纤细的鸣声。

流浪汉陷于沉默;然后又说起话来,只有当他想吐唾沫时,他才停下来。一件又一件事。说个没完没了。悲戚地叹息。俯伏躺着,将双腿弯曲过来,直到小腿肚碰到屁股,然后又将腿伸将开来。

“喂,”我突然信口说,“你真没瞧见什么吗?”

他翻转身来,坐了起来。

“你干吗那么问?”他问,因怀疑而皱起的眉头使他的脸阴沉下来。

我说:“你一定是个瞎子。”

我们两人眼睛对视着,足有十秒钟。我缓缓伸出右手,但他的左手并没有像我期望的那样伸出来。我闭上左眼,但他的双眼一直张开着。我伸出舌头给他看。他又一次嘟嘟哝哝地说:

“怎么回事?怎么回事?”

我从口袋里拿出一面小镜子。即使在拿着小镜照时,他也用手指抓着脸,然后瞧一瞧手心,既没有发现血迹,也没有发现鸟屎。在映着蔚蓝天空的镜子里,他瞧着自己。他将镜子还给我,耸了耸肩膀。

“你这个笨蛋,”我嚷了起来,“难道你没有看出来我们俩——难道你没有看出来,你这笨蛋,我们俩——听着——好好瞧瞧我……”

我将他的脑袋歪着往我这儿扭过来,太阳穴碰到了一块儿;在镜子里,两对眼眸在溜转、闪烁。

当他开口说话时,他的语气是谦卑的:

“一个富人永远也不可能和一个穷人相像,但是我敢说,你比我知道得多。我记得有一次在集市上见到一对双胞胎,那是一九二六年八月——还是九月?让我好好想想。不。是八月。那才真像呢。谁也分辨不出谁是谁。如果谁能分辨出哪怕最细小的差别,可得一百马克。‘好吧,’弗立兹(我们叫他大胡萝卜)说,在一个双胞胎耳朵上猛击一下,‘瞧,’他说,‘一个耳朵是红的,另一个的耳朵不红,好歹拿钱来。’我们笑得要死!”

他的眼睛在我鸽灰色的西服上扫了一眼;然后瞥一眼我的袖口;将袖口撩上露出了金表来。

“你能为我找个活儿吗?”他问,抬起头。

请留意:是他,而不是我最先看出我们之间的相像之处;由于我确立了这种相像,我对着他站着——根据他的下意识的估摸——处于一种十分微妙的依赖他人的境地,仿佛我只是一个模仿者,而他却是那标准样儿。自然人们喜欢听人说:“他像你,”而不是相反。在请求我帮他忙时,这小混蛋摸着地面,心中正琢磨还可以再要些什么。也许,他糊里糊涂的脑袋正在想我应该感谢他,因为他以他的存在这一简单的事实慷慨地给我提供了跟他相像的机会。我们这样相像让我觉得这几乎是一种奇迹。使他感兴趣的主要只是我想见见相像之处而已。在我看来,他似乎是我的翻版,也就是说,一个在体形上跟我一致的人。正是这种绝对的相像使我不由得打冷颤。他把我看成一个可疑的模仿者。不过,我还是想强调一下,他的这种想法是含糊不清的。他当然不会理解我对他的看法,这个笨蛋。

“恐怕眼下我帮不了你多少忙,”我冷冷地说,“不过,可以留下你的地址。”

我拿出我的笔记本和银杆铅笔。

他苦笑一下:“我总不至于说我住在别墅里;能睡在干草棚里总比睡在树林的苔藓上好;能睡在苔藓上总比睡在硬长凳上好。”

“我还是想知道在什么地方可以找到你。”

他想了想,说:“这个秋天,我肯定会住在我去年干活的村子里。你可以往那村的邮局寄个便条。那儿离塔尼兹不远。我给你写下来吧。”

原来他叫菲利克斯,“快乐的人”。至于他姓什么,有教养的读者,这不是你们的事了。他蹩脚的书写似乎在每一个拐弯处都发出吱吱的响声。他是左撇子。我该走了。我在帽子里放了十克朗。他不屑坐起来,带着一种谦逊的微笑,伸出手来。我握住了这手,只是因为它给了我一种奇异的感受,就仿佛那喀索斯愚弄复仇女神,请她帮忙把他的美丽影子从水中捞出来似的。

我几乎用奔跑的速度沿原路回去。我往回看,瞧见在矮灌木丛中他那黝黑的瘦长身子。他仰卧着,双腿交叉搁在空中,胳臂枕在脑袋下面。

我突然感到孱弱不堪,昏眩,困顿得要命,仿佛刚经历了一场漫长的令人厌恶的纵酒放荡之旅。我之所以怀有这种既苦涩而又甜蜜的感受是因为,他似乎在冷冷的不经意之中将我的银杆铅笔装进了口袋。一长溜银杆铅笔列队迈进一条无际的腐败的地道。当我沿着路边走的时候,我时而闭上眼睛,险些掉进了沟里。以后,在办公室里,在讨论商务的过程中,我真想告诉对方:“我刚才遇到了奇怪的事!你简直不会相信……”但我什么也没有说,创造了一个保密的先例。

当我终于回到旅馆房间,在飘忽不定的影子之中,我发现菲利克斯,一头鬈发,皮肤晒得黑黑的,在等着我。他脸色苍白而肃然,向我靠过来。现在,他刮了脸;头发顺溜地往后梳去。他穿着鸽灰色的西服,打一条淡紫色的领带。我拿出手帕;他也拿出手帕来。谈判,停火。

一些乡野的气息飘进我的鼻孔。我擤鼻涕,坐到床沿上,这一阵,我一直对着镜子照。我记得我鼻子上的尘土啦,一只鞋的后跟和中腰之间的黑土啦,饥饿啦,眼下在烤肉店吃带有柠檬味的硕大的烤牛排那种粗糙的焦味啦,诸如此类人的有意识存在的小小的标志十分奇异地吸引了我的注意力,仿佛我在寻觅并找到了证据证明我就是我(虽然还有一点儿怀疑),这个我(有头脑的二流商人)果然是在旅馆吃饭,在考虑商务上的问题,和那个在灌木丛中踯躅的流浪汉毫无瓜葛。但我刚才体验的惊愕又一次使我惊魂未定。那个人,特别当他熟睡的时候,当他的面目凝然不动的时候,却显示了我的面目,我的面具,我的死躯的毫无瑕疵的纯洁形象——我使用这最后的说法是想最清晰地表达——表达什么?就是想表达:我们有相同的面目,在完全静息的状态下,这种相像更为明显,如果死亡不意味着一张安然平和的脸——脸的艺术的极致的表现,那死亡又是什么。人生只是玷污了与我相像的另一个人;只是一阵清风将那喀索斯的美貌吹得悄然无踪了;只是当画家不在的时候,他的学生用浮浅多余的色彩将大师画的肖像变形了。

然后我想,既然对我自己的面目了解并喜欢,我是否应该处于更有利的地位来观察与我相像的另一个人,因为并不是每个人都这么富有观察力;时常发生这样的情形,人们评说两个人之间的相像之处,而这两个人虽然相互认识,却并没有意识到他们有什么相像的地方(要是人们这么告诉他们,他们会竭力加以否认)。同样,我从来没有想到在菲利克斯和我之间会存在这么完美的相像。我见过兄弟之间、双胞胎之间非常相像。在银幕上我见过一个人会见与他相像的另一个人;或者说得更婉转一点,一个演员演两个不同的角色,他的社会地位的差异被天真地强调了,就像我们这样的情况,在一个角色中,他是一个行动诡秘的粗汉,而在另一个角色中他却是一个坐在小汽车里的稳重的bourgeois[注:法文,资产阶级]——仿佛一对同样的流浪汉,或者一对同样的绅士真的就没兴味了似的。是的,这一切我都见过,孪生兄弟之间的相像就像同样词根的押韵一样,往往被血缘的印记所破坏,而同时演两个角色的演员却不能欺骗任何人,即使在同一个银幕上他以两个角色的面貌出现,观众的眼睛不由也会注意到银幕中间胶片连接的那条线。

而我们的情况既不是孪生兄弟(即血缘相同),也不是舞台魔术师的戏法。

我多么想让你相信我!我将,将让你相信我!我将强迫你们所有的人,你们这些流氓,相信……虽然恐怕由于文字的特殊性质,文字本身不可能形象地传递那种相像:两张脸应该并排用真正的颜料画下来,而不是用文字,那时,也只有在那时观众才能理解我的意思。一个作家最心爱的梦想是将读者变成观众;有人达到这一目标吗?文学作品中人物苍白无色的框架,在作者的指导下吮食着读者的鲜血,才渐渐变得丰满起来;因此,作家的天才就在于赋予他的人物以适应这种食物——并不总是非常愉悦的——的机能,并在吮食中变得栩栩如生,有时候历经数世纪而不衰。但眼下我并不需要文学的技巧,我需要的仅仅是画家艺术的直白和原始的一览无余。

瞧,这是我的鼻子;北欧型的大鼻子,一块硬骨弓形地撑着,鼻肉部分翘起,几乎成长方形。而他的鼻子完全是我的翻版。在我的嘴两边有两条深深的皱纹,嘴唇这么薄,仿佛一下就能被舔掉似的。他也有这样的皱纹和嘴唇。这里是颧骨,但这只是护照上列举出来的表面特征,毫无意义;且十分荒唐,颧骨是常人的颧骨。有人告诉我,我像北极探险家阿蒙森[注:Roald Amundsen(1872——1928),挪威极地探险家]。菲利克斯也像阿蒙森。不是每一个人都能被人称之具有阿蒙森的脸的。对于这点,我只是模模糊糊记得,我也不能肯定是否和

南森[注:Fridtjof Nansen(1861——1930),挪威极地探险家和政治活动家]混淆了。不,我说不清。

我只是在傻笑而已。啊,我不知道我到底说清楚了没有。进行得相当不赖。读者,你现在看见我们两人了。两个人,但同一张脸。然而你不必以为,在自然这本大书中我会为一些可能的瑕疵而羞愧。请走近一点看:我有一副硕大而发黄的牙齿;而他的却更洁白、整齐些,但这重要吗?我的前额上爆出一条青筋,就像一个书写得蹩脚的大写M,但当我熟睡时,我的前额就像我的另一个人那样光溜了。那些耳朵……与我的相比,他耳朵的涡旋有一点异样:有的地方往里紧缩,有的地方却非常光滑。我们的眼睛形状相像,眯成一条缝,睫毛稀稀拉拉,但他的虹膜比我的要浅一些。

这就是在第一次邂逅时我观察到的一些显著的特点。第二天晚上我不断地审视这些细微的缺陷,当我的记忆力出毛病时,不管怎么样,我总看到我自己,我这个自己,可怜巴巴地伪装成了一个流浪汉,面无表情,下巴颏和腮帮上长满了胡须茬儿,就像已经死了一晚的人。

我为什么要逗留在布拉格?我已经做完了买卖。我完全可以回柏林去了。为什么我第二天上午又回到那山坡上,又回到那路上?我毫不费劲地找到了昨天他躺着的那地方。在那儿,我看到一个金色的烟蒂,一朵枯萎的紫罗兰,一张破碎的捷克报纸,以及—— 一个头脑简单的流浪者很可能留在树丛下的可怜的非个人化的痕迹—— 一个硕大的直直的男人的玩意儿,一个稍小点儿的男人的玩意儿蜷曲在它的上面。几只绿头苍蝇使这幅画更为完美。他到哪儿去了?他在哪儿过夜呢?简直是谜。我隐隐约约地觉得非常不舒服,仿佛这整个儿的遭遇是一个邪恶的行为。

我回到旅馆拿我的箱子,匆匆赶到车站。在月台的入口,有两排漂亮的矮长凳,靠背按人的脊柱形态弯曲有致。有人坐在那儿;有人在打盹儿。我想我应该倏然看见他熟睡在那儿,手张开,最后一朵紫罗兰仍然别在纽扣洞眼里。人们会注意我们俩;跳将起来,将我们包围起来,扭送到警察局去……为什么?我为什么写这些?难道这是我的笔兴之所致吗?或者说,两个人像两滴血一样相像,这本身就是一件罪恶吗?