产业融合、跨界融合主导新一轮商业竞争格局

精准细分、垂直打通、降维打击、快速引爆……

以小击大,用空间换时间,用速度换势能!

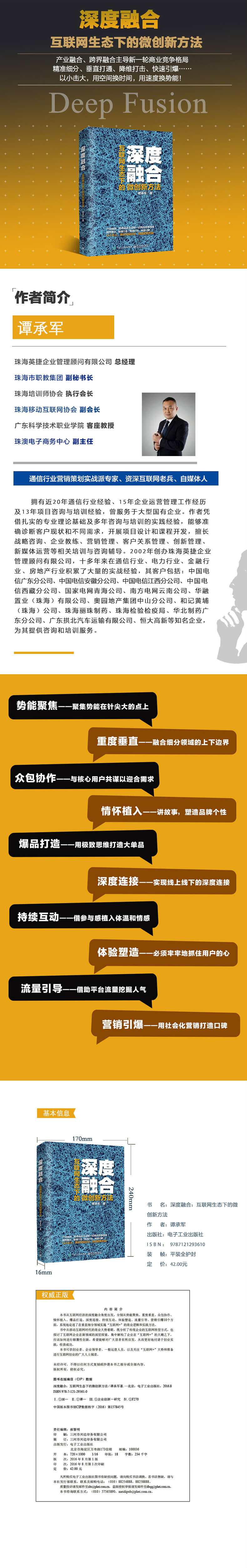

本书从互联网经济的深度融合角度出发,分别从势能聚焦、重度垂直、众包协作、情怀植入、爆品打造、深度连接、持续互动、体验塑造、流量引导、营销引爆10个方面,系统地论述了在垂直细分领域实施“互联网 ”的商业逻辑和实践方法。

书中从移动互联网时代的商业大势着眼,既分析了传统企业的互联网转型方式,也探讨了互联网企业在新领域的深层探索,集中解构了企业在“互联网 ”的大潮之下,应该如何进行颠覆性创新,希望能够对广大读者有所启发,从而更好地付诸于创业实践,收获成功。

第1章 势能聚焦——聚集势能在针尖大的点上

一滴水甚至无法击穿荷叶,然而无数滴水击于一点,再坚硬的岩石也会被洞穿。同样,一旦企业能够找到某个可以凝聚势能的焦点,并且聚焦于该点,势必将会形成强大的竞争优势,横扫一切对手。

全行业都在聚焦“互联网 ”

20年前,互联网的星火在中国的沃土上燃起,马云、李彦宏、马化腾等一大批中国互联网人借着时代的东风,将星星之火发展成燎原之势,一步步地带领着中国互联网走向了成功。互联网经济的茁壮成长,不仅改变了人们的生活方式,更在思维模式上对国人产生了空前的洗礼。如今,互联网3.0时代已经开启,在移动互联网技术的牵引下,“互联网 ”模式正在又一次颠覆传统,创造未来。

2015年3月5日,国务院总理李克强在两会上发表了意义深刻的政府工作报告。在报告中,李克强总理8次提到“互联网 ”,并着重强调了“制订‘互联网 ’行动计划”“推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等于现代制造业的结合”“促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”等概念。另外,在十二届全国人大三次会议闭幕后,李克强总理在中外记者招待会上回答有关“网购”的提问时,也说道:“互联网上流行的一个词叫‘风口’,我想,站在‘互联网 ’的风口上顺势而为,会使中国经济飞起来。”

李克强总理的讲话,一方面向我们传达了国家对于用互联网思维改造传统企业的鼓励与支持,另一方面也表明了互联网与传统企业的深度融合有着巨大的潜力。那么,什么是“互联网 ”?怎样才能实现“互联网 ”呢?只要是传统企业与互联网发生交集,就可以称为“互联网 ”了吗?

在2015年上半年国家发展和改革委员会提交的《关于2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案的报告》中,对于“互联网 ”给出了明确的解释:“‘互联网 ’代表一种新的经济形态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提高实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。”

也就是说,“互联网 ”是在互联网的基础上,实现传统企业的转型与突破创新。而单纯的“ 互联网”则只是使用互联网技术构建一个新的渠道,依旧限制于传统企业本身的规则与习惯,互联网在生产要素分配中所具有的优化和集成的作用,难以得到充分发挥。因此,互联网和传统企业的深度融合,势必是以互联网为基础和主导,倒逼传统企业。

当然,这个“ ”并非一蹴而就,也需要一个循序渐进的过程。从简单的“ 互联网”逐渐向“互联网 ”过渡,从营销、渠道的互联网化到产品互联网化,最终实现企业和行业全面的数字化和网络化,这是一个循序渐进的过程,也是中国经济在时代召唤下所必须完成的无上使命。

事实上,“互联网 ”的概念虽然在2015年才被李克强总理正式提及,但互联网与传统行业的融合早已发生。在过去的几年里,“互联网 ”早已发生在零售、金融、生活服务等诸多领域当中,并产生了巨大的影响。这也使得许多传统企业逐渐改变了对于互联网的质疑与抗拒,转而主动拥抱互联网。以BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)三巨头为首的互联网企业,更是在“互联网 ”的道路上身先士卒。

2015年年初,阿里巴巴宣布与美的集团达成了深度合作协议,双方将在物流仓储、智能云平台、产品定制、线下线上渠道打通、大数据等方面全面深化合作。除此之外,阿里巴巴还通过天猫、支付宝、菜鸟物流一步步从消费端向运输与生产断渗透(图1-1)。目前,身为国内第一大互联网公司的阿里巴巴,跨界投资项目几乎涵盖了餐饮、电影、酒店、购物等全部传统的商业领域。

相比之下,另一巨头腾讯也不甘示弱。凭借自身强大的社交流量和业务遍地开花的优势,腾讯在“互联网 ”的进程中扮演一个“连接一切”的角色。在整个2014年,腾讯共投资了25亿美元,实现了本地生活服务、打车出行、电商、物流、医药等多个领域的跨界与融合。通过微信、QQ通信平台,腾讯将人、设备与服务三者彼此之间两两相连,结合自身业务和投资,打造了一个“互联网 ”的生态圈。尤其是微信,俨然已经成为人们的“移动ID”。

从体量上来说,京东也许无法与BAT等巨头相提并论,但在“互联网 ”的道路上,京东也是互联网军团中不折不扣的先锋军。从2004年踏入电商领域,并且自建物流体系开始,京东就已经迈出了实践“互联网 ”的脚步。2014年年初,京东推出了“JD ”计划,借助京东云平台等技术资源,在一年多的时间里,推动了一大批传统制造业智能化的脚步。凭借自身“互联网 零售”的基因,京东还将带动更多领域中的传统行业加入到转型升级的大潮当中。

2014年全国主要零售商关店数量增加了470%,而淘宝“11·11购物狂欢节”一天的成交额就超过了570亿元;微信月活跃用户数量超过5亿,也宣布通信运营商告别了高增长时代;全国78%以上大型超市便利店购物支付宝付款已经成为了一种常态;百度也以全年319.44亿元人民币的广告收入一跃超过了代表传统传媒制高点的央视,成为了国内最大的广告平台……所有数据都在指向一件事—“互联网 传统行业”正在成为互联网巨头们颠覆传统的利器。

然而,面对互联网企业的步步紧逼,传统企业自然不会甘于消亡。以海尔、苏宁为代表的大型传统企业,也已经纷纷开始了“互联网 ”的探索。

也许两三年前,海尔还只是一个家电企业,但两三年后的今天,这个定义对于海尔来说就明显是过去时了。2013年下半年,海尔提出了一个名为“小微”的新兴项目组织结构,专门代指在海尔创业平台上孵化出来的创业公司。海尔以投资入股的方式,孵化了近千个创客团队和转型项目。其中,在网络上火爆热销的“雷神游戏笔记本”就是海尔孵化的一个成功品牌。

这种“小微”孵化的模式,打破了海尔发展的边界。2014年6月,海尔还推出了一款名为“车小微”的服务。这一服务类似于滴滴打车,在海尔物流平台的送货车上装载GPS定位系统、POS机和定制的平板电脑,划分地域之后,每辆车通过抢单来获得订单,而抢单的成功率与用户评价挂钩。

除此之外,海尔还在金融、智能家居等领域与阿里巴巴、魅族等具有互联网基因的企业开展了合作,其互联网化的决心可见一斑。用总裁张瑞敏的话来讲,就是“我们不能让BAT三足鼎立,我们要让他们知道,海尔也是一家与时俱进,一家聚焦于‘互联网 ’的公司。(图1-2)”

与海尔的大刀阔斧不同,苏宁的转型显得中规中矩,但我们足以从其转型中品味出“互联网 ”的味道。2010年,苏宁推出了重要产品—苏宁易购,专注于为消费者提供网络购物服务,而在2013年,在互联网化最成功的O2O(Online to Offline,线上到线下)模式开始兴盛之前,苏宁便率先将苏宁易购更名为“苏宁云商”,实行“去电器化、全品类”等一系列举措,为传统家电企业的发展打开了一扇“逆袭”互联网电商的“天窗”。

2014年起,苏宁又相继发力在线母婴和在线超市两大互联网零售市场,并且积极进入互联网金融领域,同时还拿下虚拟运营商牌照,收购了PPTV……目前,苏宁已经完成了对平台自身物流、信息流及资金流的互联网改造,并将物流云、零售公有云、金融云等三朵云的成果,向第三方合作者和供应商开放,提供精准、高效的物流体系、数据分析和征信与风控体系。

这三朵云,正是苏宁对于移动互联网、云计算、大数据技术的成功应用,是传统行业“互联网 ”转型的成功。苏宁的一系列举措都在证明,传统巨头苏宁对于互联网的应用已经融入到血液当中,一旦其与互联网化实现完美融合,其力量势必会无比惊人。

除了互联网行业的倒逼和传统行业的自主转型,在“互联网 ”的概念催生下,还有一大批创业型企业应运而生,而这些“互联网 传统行业”的开拓者,不少都获得了巨大的成功。

以黄太吉为例,作为一个“卖煎饼”的个体户,黄太吉能够发展到今天的规模,完全是得益于他的互联网思维。除了在产品本身下了一番功夫,黄太吉还十分重视运用微博、微信、点评网站、LBS(基于位置的服务)等互联网手段进行营销。

与其他互联网营销不同,黄太吉的微博并不只是对于自己产品的宣传,而是以话题的形式,带动用户讨论互动,增加内容的附着性。例如,煎饼店开进CBD(中央商务区)、开豪车送煎饼、煎饼相对论公开课等,利用传播度高的话题,不仅让“粉丝”们本身津津乐道,而且能扩大传播面,引起广泛讨论。

除了以黄太吉、河狸家、饿了么等成功企业为代表的本地生活服务,以IP(知识产权)为主导的泛娱乐产业也随着“互联网 ”的浪潮发生了巨大变化。不仅《盗墓笔记》《张震讲故事》等知名IP纷纷被搬上银幕,《同桌的你》《栀子花开》等以热门歌曲为主题的电影在上映后也受到了“粉丝”们的追逐。不得不说,互联网思维的注入,确实达到了有效整合上下游优势资源,提升资源利用效率的效果。

“互联网 ”是时代大势,是大势所趋,全行业都在聚焦互联网已经成为当下中国经济,乃至世界经济的重要特征。所以,随着信息技术的不断发展和完善,更经济、更便利的互联网,势必将作为一种基础设施被广泛应用到各个产业当中去。而作为创业者,这样的大变革时代,恰恰是建功立业的绝佳时期。

紧跟着时代的脚步,将目光聚焦于“互联网 ”,用一种互联网人的思维,打破传统,实现互联网与传统的融合。如果你做到了,或许你就是下一个乔布斯、下一个马云,乃至下一个比尔·盖茨。

聚焦是新时代的突围法则

有理由相信,创业虽然未必是人人都曾有过的体验,但大多数人小时候都玩过放大镜。一束阳光经过凸透镜的折射,最终汇聚到焦点,将一张白纸放在焦点上,只需要一小会儿,白纸就会燃烧起来。原本温和的阳光,汇聚在一点便能够产生火焰的温度,让纸燃烧,这就是聚焦的力量。

如今,各行各业都在聚焦“互联网+”,但无论是企业还是创业者,想要一展身手,想要引爆市场,还要将焦点进一步缩小,集中力量,才能办大事。

前些年,人们一直都在讨论多元化、平台化,尤其是杰克·韦尔奇将GE(通用电气)成功打造为一个多元化夸业集团之后,国际上众多企业纷纷效仿,可惜成功者却是寥寥无几。

这些效仿者中,最知名的当属索尼。20世纪80年代,在日本战后经济辉煌期发展起来的索尼极力扩展产业链,涉足消费电子、软硬件等多个业务领域,并斥巨资并购了美国哥伦比亚电影公司及其相关产业。由于对电影行业的不了解,以及过快的扩张速度,索尼集团就开始走上了“经营不善”的道路。2014年年初,索尼的信用评级更是被美国穆迪降调至“垃圾级”。

定位大师劳拉·里斯曾经做过这样一个对比:索尼与任天堂最有潜力的业务都是游戏机,但任天堂专注于视频游戏机的销售,索尼则是一个综合型企业;2007年时,任天堂的销售额达到43亿美元,市值为838亿美元,而索尼虽然有着705亿美元的销售额,却只有468亿美元的市值。

为什么索尼效仿已经获得成功的GE,最后却落得“四不像”的下场,而体量极小的任天堂却能够通过专注做游戏取得空前成功?根源就在于聚焦。

GE虽然业务分散,但在韦尔奇的打造下,它的每一个板块都能够抓住核心,专攻重点业务,而索尼却是邯郸学步,甚至连表象都没有模仿成功,更别说内在精髓了。

在“互联网 ”浪潮的推动下,以BAT为首的众多互联网企业又开始在O2O领域不断跑马圈地,尝试建立商业生态系统。但除非有这些巨头企业那样的人力、物力和财力,否则建立一个商业生态圈谈何容易。

GE之所以能够成为一个成功的多元化跨业集团,除了其自身拥有100多年的发展历史作为基础,另一个很重要的原因是GE目前所存留的业务,在各自的领域当中无一不是“数一数二”的。所有不能在该领域当中处于领先地位的业务,都被GE剥离了。同样,以“连接一切”为口号的“无孔不入”的腾讯,在打造自己的商业帝国的同时,也一直在不断筛选,将不合时宜的业务剔除。阿里巴巴与百度商业生态圈的背后也有着雄厚的资源作为支撑。

无论是对传统企业、互联网企业,还是众多创业型企业,甚至对全球商业而言,“互联网 ”都是一个崭新的领域,在发展并不成熟的情况下,想要一口吃成个胖子,最终只会贪多嚼不烂。

所以,企业想要在移动互联网时代战胜成千上万的竞争对手,首先要做的就是找到自己的优势,把全部力量都集中在优势的一点上,以点破面。而想要做到以点破面,想要发挥出聚焦的力量,首先要做的就是做减法,把多余的想法抛开,把无关紧要的业务斩掉,把力量都集中在一件事情上。就像《孙子兵法》中说的:“并敌一向,千里杀将”,只要集中兵力指向敌人一处,就能长驱千里、夺旗斩将。

抗日战争和解放战争时期,共产党在兵力上并不占据优势,而最终之所以能够取得战争的胜利,正是得益于毛泽东“集中兵力,各个击破”的八字方针。做企业就像行军打仗,力量越弱越要集中。著名的十大军事原则就有“每战必集中优势兵力”的原则。甚至可以说,无论是在荷枪实弹的真正战场,还是在其残酷程度比之战场有过之而无不及的商场,只要能够充分运用好优势聚焦的作战法则,便一定可以取得最终的胜利。

20世纪90年代初期,华为正在与国内的主要竞争对手中兴争夺市场份额,而当时,中兴在河南市场拥有十分明显的优势,中兴业务员在河南市场所做的成绩甚至比华为销售员的两倍还要多。面对这样的劣势,为了成功打开河南市场,任正非当机立断,决定集中华为优势兵力,直取河南。

在任正非的一纸调令之下,那些分散在世界各地的近千名华为销售精英纷纷停止手上正在进行的工作,在几天的时间内齐聚河南,为进军河南市场共同努力。

面对华为如此强大而集中的阵容,河南市场的中兴销售人员只能叹息到:“华为太狠了,1∶100的实力对比,胜负是明摆着的。”

正是华为的这种聚焦,才使得华为能够取得今天的成就和地位。而在《华为基本法》中则明确地写着:“为了使华为成为世界一流的设备供应商,我们将永不进入信息服务业。”这一法规同样是华为坚持聚焦法则的充分体现。

随着经济和技术的不断发展,现代企业的经营本质已经不能止步于“满足需求”,要更进一步深入到体验环节,要让用户从主观上接受产品,而不仅仅是为了满足客观需求。

这种情况下,一个企业想要成功就不能仅仅靠产品数量取胜,而是要靠质量取胜。产品就是篮子,企业发展所需要的各种资源就是鸡蛋,鸡蛋放在不同的篮子里比较保险,但前提是你要有那么多的鸡蛋可以分开放,还要有足够的钱去买足够结实的篮子。

互联网时代遍地都是机会,这是机遇,也是陷阱。在没能具备足够的实力之前就贸然进入多个领域,甚至是经营过多的品类,都将会导致企业泯然众人,甚至泯灭于市场,只有聚焦于一点,才能够脱颖而出。所以,雷军才会说:“聚焦和生态布局一样,都是互联网时代的突围法则,只是生态系统只适用于大企业,而聚焦则适用于所有创业者。”

大到一个行业,小到一个产品,“互联网 ”可以说是无处不在,无所不及,然而真正能够做到“好风凭借力,送我上青云”的项目,几乎都做到了重度垂直,聚焦一点。

2014年,作为分类信息领域的领跑者,58同城高调发布了“58到家”品牌,正式杀入生活服务类市场。面对种类繁多、市场广阔的生活类服务,58同城却有着十分冷静的选择—钟点工和搬家(图1-3),之所以选择这两个项目,一是因为消费频次高,二是在当时搬家这一项服务的O2O还没有人涉足,并且是58同城的传统优势项目。

在这样的前提下,58到家并没有浪费自身资源,集中力量,在3个月的时间里,就将钟点工这一项服务做到了其他竞争对手的4倍。随后又上线了美甲服务,只用了50天就达到了同业水平,甚至在某些地区已经超过了竞争对手。

58到家的CEO陈小华表示,58到家目前只集中精力把手中已有的这3款产品做好,至于其他品类的扩充将通过投资等方式,由创业公司来提供。

传统企业在进行“互联网 ”的转型时,同样也可以在充分挖掘用户的深层需求的基础上,从点到面,进行“聚焦式”突破。著名的三盛地产在推进社区综合服务转型战略时,便只选择了3个切入点,即“一老一少一健康”,更确切地说是“老人的身体健康”和“孩子的心理健康”。老人方面,建立社区诊所为老人提供医疗服务,建立健康档案,并以此帮助家庭定制健康计划、营养计划等;至于孩子,主要解决兴趣班等问题,为孩子提供一个属于他们的社交和娱乐的场所。通过这一聚焦策略,三盛地产在短短不到一年的时间里便实现了从0到1的突破,建立了相当广泛的社区基础(图1-4)。

虽然互联网思维要颠覆传统,改造传统,但如果不具有冲击力,就难以在市场上占据一席之地。如潮水一般的创业企业如果不能聚焦一点、站稳脚跟,绝对很容易被后来者颠覆。

相对而言,创业型企业大多比较弱小,在各种资源上都不够充足,在创业之初往往不得不只围绕一个想法来展开,不论是否有意为之,都做到了聚焦。这种聚焦所产生的巨大能量可以让一个创业企业迅速成长起来,这时如果不能持续地坚持聚焦,那么就有可能被后来者赶超。

作为近些年发展迅猛的创业类餐饮O2O,“饿了么”的成功,很大程度上取决于它能一直专注于外卖。在创业之初,也有人给创始人张旭豪建议,在平台做大后,可以将学校的洗衣店、水果店、蛋糕店等都整合进来,但张旭豪的回答是:“我们现在只专注做外卖,其他事情不考虑。”如今“饿了么”已经成立7年,手中的资源也远比当年丰富,但依然保持着高度的克制和专注。虽然业务单一,但其威胁力相当高,就连有着阿里巴巴和腾讯两大巨头做后盾的美团网与大众点评,为了对抗“饿了么”的冲击,也都不得不选择合并,这也在一定程度上反映出了“聚焦”这一策略在商业竞争中的恐怖威慑力。

创业者一定要记住一个尝试,点的刺激永远比面的刺激来得更为强烈。试图做到面面俱到,正是现代企业经营越来越困难的原因之一。产品和市场没有明确的定位,不擅长聚焦,总想着东方不亮西方亮,最终迎来的结果往往是东方西方都不亮。

所以说,企业的资源能否聚焦使用,是决定一个企业能否健康发展的重要前提。品类减下去了,利润才能涨上来。就像种西瓜一样,在一棵藤上开出七八朵花的情况下,有经验的瓜农往往会只留下一朵,从而保证整棵瓜藤的营养都能够集中在这一朵花上面,这样最终才能够结出又大又甜的西瓜。做企业何尝不是一样的道理。

第1章 势能聚焦――聚集势能在针尖大的点上 / 1

一滴水甚至无法击穿荷叶,然而无数滴水击于一点,再坚硬的岩石也会被洞穿。同样,一旦企业能够找到某个可以凝聚势能的焦点,并且聚焦于该点,势必将会形成强大的竞争优势,横扫一切对手。

全行业都在聚焦“互联网+” / 2

聚焦是新时代的突围法则 / 8

只聚焦最对的,不聚焦最热的 / 14

发力于一点,快速切入市场 / 19

让产品和服务力出一孔 / 25

第2章 重度垂直――融合细分领域的上下边界 / 30

在这个全民创业的时代,创业者想要从搏杀惨烈的红海中脱颖而出,不被巨头所淘汰,就必须要学会围绕一点,做深做透,形成平台无法达到的优势,从而以点破面,在针尖大的领域里颠覆巨头,实现独立发展。

互联网经济正驶入垂直时代 / 31

避开竞争,以垂直寻蓝海 / 36

做细分领域,坚持小即是美 / 41

重度垂直下的深度经营 / 46

拓展垂直平台,坚持平台思维 / 51

第3章 众包协作――与核心用户共谋以迎合需求 / 56

作为一种新的商业模式,众包能够汇集大量的外部资源加入企业的发展过程中,形成企业与客户、与社会的交流和互动,增强企业的社会影响力,为产品的研发和销售,乃至为企业的全面发展贡献出巨大力量。

大品牌都在做众包 / 57

从外包到众包是一种进化 / 62

众包的3个玩法和走向 / 67

“粉丝”是众包的人力基础 / 72

让用户与企业共建品牌 / 77

第4章 情怀植入――讲故事,塑造品牌个性 / 82

在这个情怀至上的年代,每一个消费者都有潜在的价值观和需求点。企业学会讲故事、塑造品牌个性,对品牌营销有着十分巨大的推动作用。谁更用心,谁更有情怀,谁就更有机会成功。

没有故事就难以被铭记 / 83

情怀是品牌的最佳卖点 / 87

用情怀做运营,而非销售 / 93

在情怀之外做好产品和体验 / 98

在情怀之上构建起品牌个性 / 103

第5章 爆品打造――用极致思维打造大单品 / 109

雷军说,极致,就是把自己逼疯、把别人逼死。通俗地讲,在商业竞争中,谁能在同质化十分严重的市场中坚持将产品做到极致,为自己的企业开发出一款让人惊艳的、独一无二的爆品,谁就有机会引爆用户的消费热情。

从渠道为王到产品为王 / 110

从以量取胜到以质夺优 / 115

匹配需求是爆品的成功法门 / 120

极致思维成就极致爆品 / 124

在理念上敢于“毁三观” / 129

在产品设计上坚持做减法 / 134

第6章 深度连接――实现线上线下的深度连接 / 140

从运营的角度而言,线上线下的真正结合才是互联网时代产品营销的关键。只有当线上线下实现深度连接,并且在连接中解决从陌生到信任的瓶颈,构建连接场景,接入客户习惯,完善支付闭环,才算最终完成了商业模式的闭环。

互联时代,生意就是连接 / 141

线上和线下缺一不可 / 146

以场景化接入用户习惯 / 151

突破用户的信任瓶颈 / 157

以支付实现成交闭环 / 161

第7章 持续互动――借参与感植入体温和情感 / 167

互动是企业构筑用户黏性的重要方式,高频互动更是企业取得用户信赖与支持的重要手段,通过有感情的高频互动,品牌才能牢牢地把用户圈定在产品的周围,并使之随时为产品贡献力量。

用户黏性源自于高频互动 / 168

打造便捷的互动场景 / 173

落实分享与体验 / 178

用利益“绑架”用户 / 183

让用户拥有参与权 / 188

第8章 体验塑造――必须牢牢地抓住用户的心 / 194

在同质化竞争异常惨烈的今天,创业者想要在商业竞争当中脱颖而出,仅仅依靠产品的别致显然是难以取得成功的,只有在细节上做到极致,将服务与体验同产品一起,做到同步升级,才能牢牢抓住用户的心,让用户死心塌地地留下来。

用户体验是一个大门槛 / 195

体验的出发点是用户需求 / 200

超预期才能产生体验感 / 205

重视细节与个性化 / 211

和用户一起做,一起玩 / 216

第9章 流量引导――借助平台流量挖掘人气 / 221

流量是互联网企业估值的重要依据,也是企业竞争的关键点,有流量,才有关注度,有关注才有转化,才存在商业变现的可能。

流量思维正在取代销量思维 / 222

产品和服务是流量的触发点 / 228

做私人定制的个性化导流 / 233

建设流量平台切记量力而为 / 237

真正的交易转换比流量更重要 / 242

第10章 营销引爆――用社会化营销打造口碑 / 248

营销是企业运营中最重要的环节,也是最直观的变现节点,话题引爆是产品营销的最简单方式。讲好一个故事,引爆一个话题,抓住用户的眼球,何愁没有“粉丝”与口碑?

广告营销时代已经结束 / 249

以社交思维搭建社群媒体矩阵 / 253

借用户的嘴传递品牌口碑 / 259

好产品是好口碑的基本保障 / 263

抓住热点,借势营销 / 268

后 记 / 274