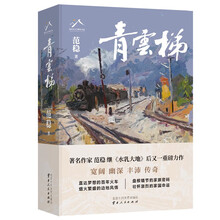

这是著名作家畀愚继《叛逆者》之后的又一部历史题材新作。作品以第一人称“我”为叙述主体,切入历史、参与历史,纵观了整个风起云涌的大革命时代,将一段近百年的历史重新构造,塑造了两代军阀和诸多个性化的人物形象。小说以高密度的故事情节,暗示了时代洪流的裹挟下个人命运的渺小和顽强,在作者冷静而富有文学魅力的讲述中,发出了最沉重的叹息。

作为一部革命历史小说,作者没有拘泥于历史记录和考古的材料,而是巧妙地调动组合各种素材,借助想象力,使故事虚实相生,人物个性鲜明,作品文字如电影画面般流畅灵动,富有吸引力,是一部可读性和文学性兼备的优秀作品。

这是历史的洪流中,一个普通又不普通的人的漫长人生。

他生于军阀之家,是父亲忽视的庶子。他在家族的羽翼下生存,与母亲小心翼翼地躲过明枪暗箭,筹谋未来。他憎恶贪婪好色的父亲,却始终活在他的阴影里。最终,革命与战争改造了时代,也改造了这名年轻的爱国将领,使之摆脱了那个腐朽的特权阶层,走向光明,成为一名新中国的普通公民。

作品以电影画面般流畅灵动的文字,精彩绵密的故事情节,讲述了一名旧军阀儿子跌宕起伏的一生,同时反映出中华民族在近代历史发展中由苦难贫弱、倍受欺凌到逐渐觉醒、奋起抗争的史实。

一

从小我就不喜欢念书。我喜欢的是革命。我喜欢挥舞着母亲唱戏的那柄描金宝剑,追逐家里的警卫们,就像赶着一群鸭子,在院子里扑棱棱地乱窜。

有时候,我还会从后院的角门溜出去。那个时候,乌尤城的大街上最热闹的是剪辫子。革命军挥舞着白旗,臂上缠着白色布条,就像出殡那样拥过大街小巷,他们都是我父亲手下的士兵。还有跟在他们屁股后面的学生,这些人后来也都成了我父亲手下的士兵。

我喜欢看那些被剪掉辫子的男人。他们有的惊慌失措,拔腿就跑;有的追着革命军,死活都想要回他们的辫子,结果被痛打一顿,捂着脑袋蹲在街边痛哭流涕。我还见到一个衣着体面的男人,顶着一头刚被剪掉的断发跑上登云楼,一下就从上面的窗户跳下来,当场摔得脑浆四溅,红红白白的,沾满了他后脑勺上的断发。

那一天,我一溜回家里就把腊月的辫子给剪了。

腊月是我母亲房里新添的丫头。奶妈曾笑着对我说,这丫头就是为我将来准备的。她迟早会是我的人。所以看她哭到两眼浮肿,我有点不高兴了,踢了她一脚,说,你还哭,还哭?腊月一扭屁股,跑进了花园的假山洞里。我追着进去,又说,哭什么哭?你迟早是我的人,你的辫子就是我的辫子。

可是,腊月在停了停后,捂着脸哭得更响了。刺耳的声音在假山洞里嗡嗡地回荡。我只好换上一副笑脸,耐着性子哄她。哄到后来索性把自己的辫子也剪了,递到她面前,说,这下总该好了吧,就当是你剪的。

腊月吓得脸色发白。她止住哭声,哆哆嗦嗦地说,琨少爷,你这样会害死我的。

我一下子高兴起来,一手拿着剪刀,一手甩着两条辫子,披头散发地说,那你把裤子脱了,让我看一眼。她站着没动,眼泪又吧嗒吧嗒地落下来。我狠狠地催促她,快点,我就看一眼。

其实,假山洞里黑咕隆咚的,我什么都没看清楚,但我就是喜欢看她脱掉裤子的两腿中间。那里白白胖胖的,就像夹着一个没有上色的寿桃。

第一次逼着腊月脱裤子是在她刚被买来的那年夏天。我把她拖进暖楼的楼梯间,解开了自己的腰带,夏裤就滑到了脚板。腊月一下捂住眼睛,我就使劲掰开她的双手,摁着她的脑袋,命令她睁开眼睛。

看到腊月的脸色很快变得通红,我松开双手,一本正经地说,你看完我的了,现在该让我看你的了。

腊月马上又紧闭起眼睛,抓紧自己的裤腰,说,我会告诉四太

太的。

我哈哈大笑。我母亲从来不会因为任何事情斥责我。自我记事起,几乎没见过她大声训斥过谁。她最多只会皱起眉头对身边的老妈子说,这些下人真是越来越不懂规矩了,我迟早要让老爷赶他们走。

老妈子只是笑笑,低眉顺眼地说,是。

事实上,家里上上下下的人都知道,我母亲是所有姨太太中说话最不管用的一个,但也是长得最漂亮的一个。她曾经是徽班庆春社的一名花旦,艺名小玉兰。在我还没出生的那一年,父亲因剿匪与保护教会有功,被明令褒奖并晋升为统带,率一标新军驻扎在乌尤城外。大喜之余,他把庆春社请进府里唱了三天堂会,顺便把戏班里的小生与花旦都睡了个遍。

第四天,堂会散了。父亲一早带着他的卫兵们回了军营。

三个多月后,庆春社的雕花戏船回到乌尤城。班主老钱托父亲的马弁马万全带话进来,说他们家的小玉兰有喜了。

那时,父亲正在刮头。顶着一脑门的皂沫,想了很久,才依稀记起我母亲的模样,咂着嘴巴,说,这不是一箭中的嘛。

马万全收了班主老钱的一张银票。他拢起剃刀,赶紧作揖,说,恭喜大人,贺喜大人。

父亲却闭上了眼睛。等到马万全刮完脑袋,收拾起家什躬身告退时,才慢悠悠地说,还是先在戏班里安顿着吧……生出来再看嘛。

于是,庆春社的雕花戏船就成了我的诞生之地。这条船终年漂泊,四海为家,却在我满月的当天再次停靠在了乌尤城的码头。老钱借了头毛驴直奔城外的新军驻地,还没见到我父亲,就被一顿乱杖打出了军营。

老钱的脾气一下上来了。当晚一瘸一拐地闯进父亲在城里的府邸,缠着胡管家上玉楼春喝了大半夜的花酒。酒到酣处,他老泪纵横,就像唱戏那样,口口声声说,我只是于心不忍哪,我怎么忍心让标统大人的骨血跟着我们这些下人流落江湖呢?

胡管家什么准话也没留下。临走的时候,把桌上的两张银票随手交给了老鸨,让她先在柜上存着。

老钱惴惴不安地等了三天。第四天,他当着我母亲的面,狠狠地扇了自己半个巴掌,说,我真是让猪油蒙了心窍,我这不是偷鸡不成蚀把米吗?

我母亲什么话都没有说,只是背过身去,从奶妈手里默默地抱

过我。

就在雕花戏船起锚升帆,准备驶离码头时,胡管家坐着一顶小轿,带着一名老妈子造访了庆春社。仔细地问完我的生辰八字,扳着手指算了半天后,老妈子又把襁褓中的我端详了半天,朝胡管家点了点头。

胡管家从袖筒里抽出一封红包,对老钱说,老太太请诸位去府上唱一出。

老钱眼睛一亮,但又马上暗淡下去,说,这唱的是哪一出?

胡管家没有回答,背着双手,走到船舷,朝岸上的轿子一抬下巴,说,轿子可给娘俩备着了。

老钱凑到胡管家耳边,说,这可有点名不正、言不顺哪。

胡管家叫了声钱老板,说,心急,吃不了热豆腐。